\ 積極採用中!/

この記事で学べること

代理人は何をやってもいいの?

法定代理の場合は、それぞれ異なります。親権者は包括的な代理権をもっています(民法824条本文)。若干の行為について制限があるだけです(民法824条但書、826条)。たとえば、親権者が子の相続分を放棄することなどは利益相反行為として無権代理になります。

任意代理の場合は、代理権授与行為の解釈の問題です。たとえば、本人が土地を1億円以上で売却する権限を代理人に与えた場合、代理権の範囲は土地売買を1億円以上でなすことになります。仮に、権限を越えて契約を結んだ場合(たとえば8,000万円で売ってしまった場合など)は、後に勉強する表見代理などの問題が生じます。

代理権の範囲が不明な場合はどうなるの?

代理権はあるがその範囲が不明である場合につき、民法は補充規定を設けています(103条)。たとえば、旅行をするとき妻に後事を任せる場合などがその例です。以下の3つについて代理権があるとされています。

① 保存行為…財産の現状を維持する行為

ex. 家屋の修繕、消滅時効の中断、未登記不動産の保存登記

② 利用行為…収益を図る行為

ex. 現金を銀行預金にする、物の賃貸

※ 現金を株式、使用貸借は利用行為ではない。

③ 改良行為…財産的価値(使用価値、交換価値)を増加させる行為

ex. 家屋に電気・ガス・水道などの設備を施す、無利息の貸金を利息付に改める

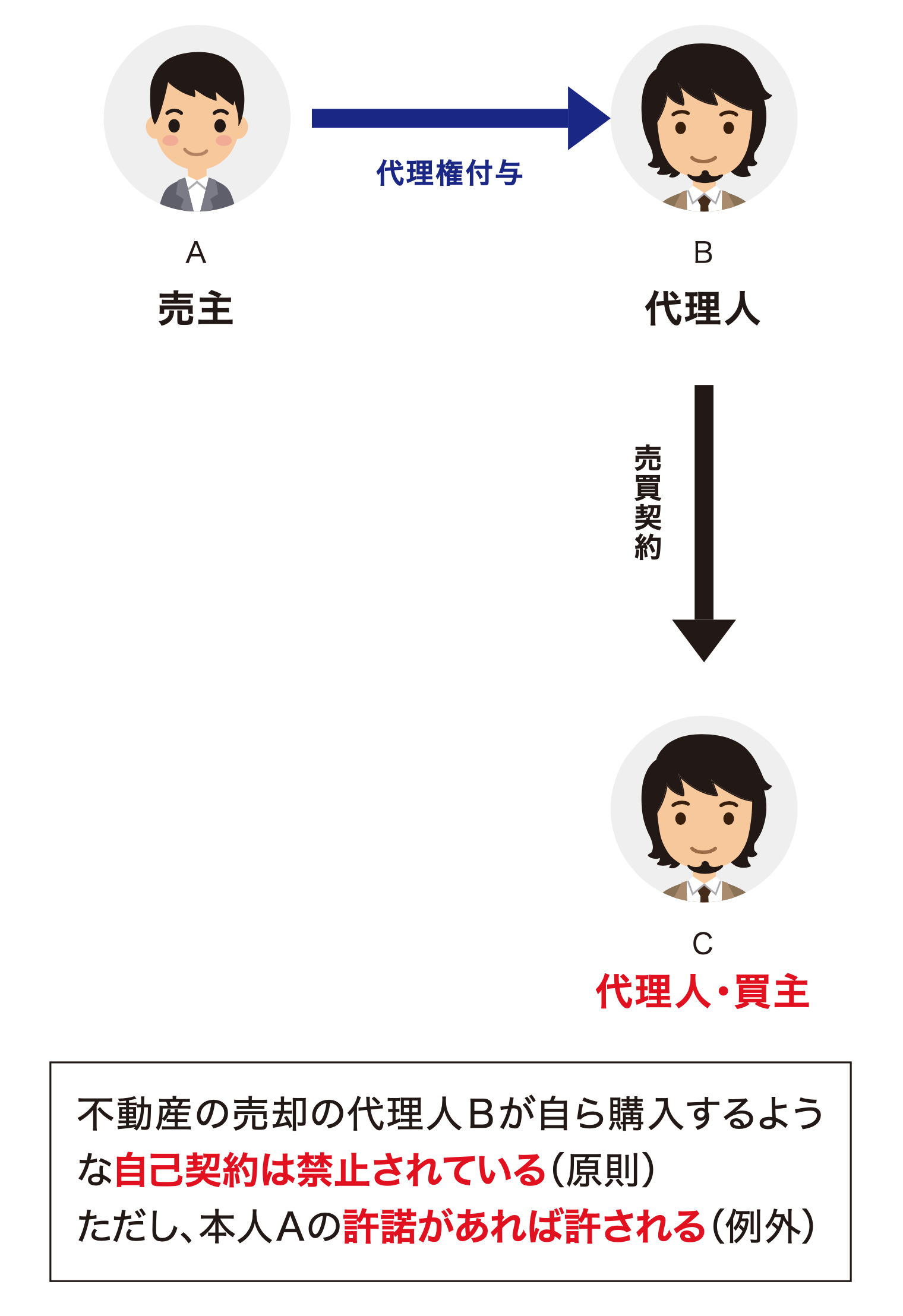

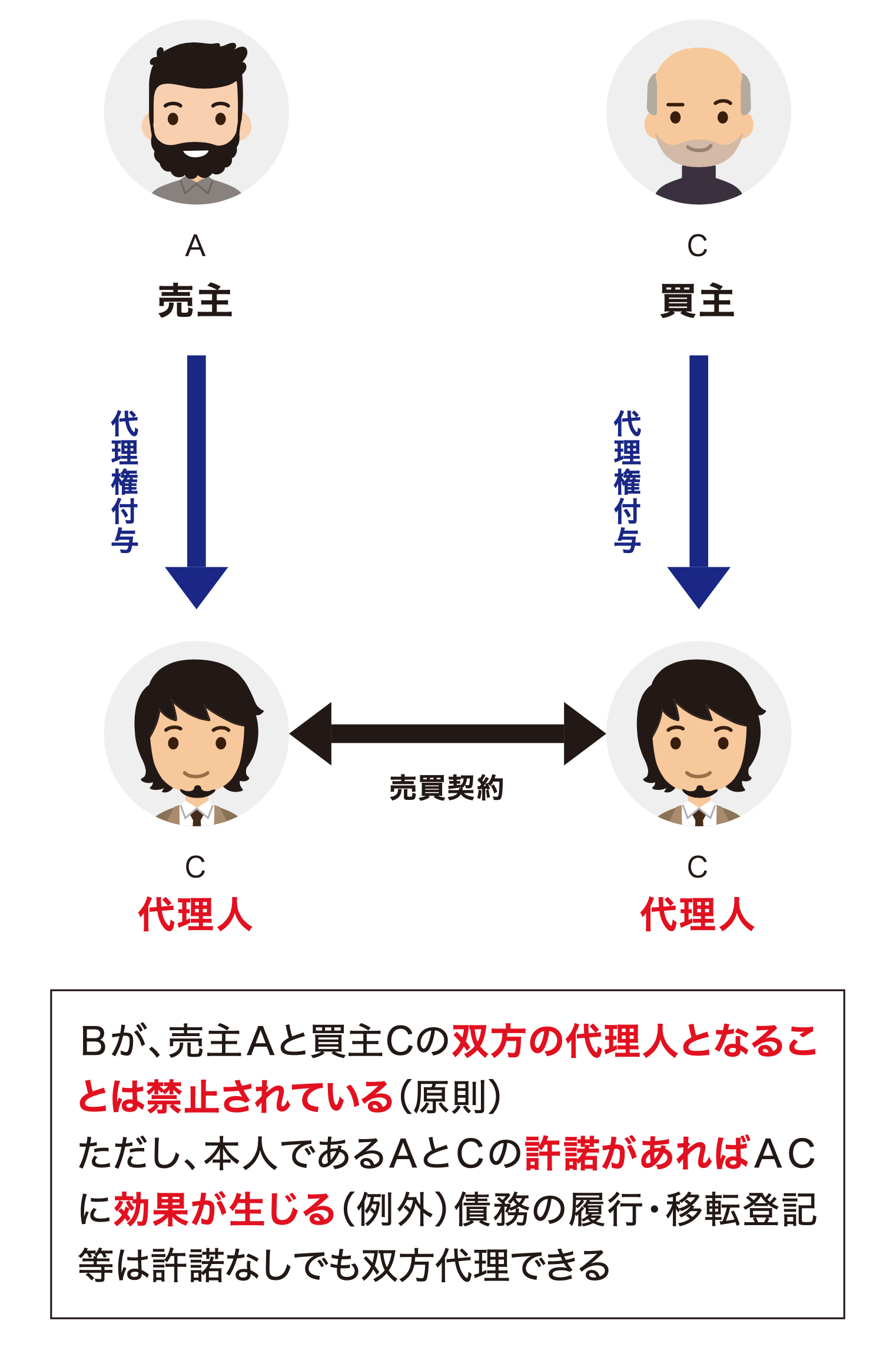

自己契約・双方代理の禁止

以上のように、代理権の範囲内にあっても代理人のできない行為が民法に規定されています。「同一の法律行為に付きその相手方の代理人となる」(自己契約)ことと、「当事者双方の代理人になること」(双方代理)の2つです。

この自己契約・双方代理がなぜ禁止されているのかが大切です。本人の利益を害する危険があるからです。たとえば、最低でも1億円で土地を売ってきてくれとお願いされた代理人が、ちょうど代理人自身がその土地を購入したかったような場合です。

代理人はきっと最低ラインの1億円でその土地を買うことになるでしょう。そして、1億円で売る権限も代理人にあります。これは本人に対する背信行為とも言えます。

自己契約・双方代理の効果は、無権代理ということになります。

代理権授与行為の取消

本人AがBからの強迫によって、Bに代理権を与えた。BがAの代理人としてAの甲不動産をCに売却した後に、Aは強迫を理由にAB間の代理権授与の意思表示を取り消した場合、Cは保護されるのでしょうか。

本人Aが代理権授与の意思表示を取り消した場合は、すでに勉強したように、はじめから代理権授与はなかったことになります。つまり、Bははじめから代理人にはなっていなかったということになります。このようなBのことを無権代理人といいます。

残念ながら、日本の民法では、無権代理人と取引した人は原則として保護されません。ですから、このような場合のCは保護されず泣いてもらわなければなりません。これは本人保護という静的安全の方をより重視しようという価値判断に立っているからに他なりません。

ただ、たとえばAが代理権授与を取り消したにもかかわらず、Bに渡していた委任状や実印・印鑑証明のたぐいを回収しないで放置している間に、Bが勝手に代理人のふりをしてCに売却したような場合は、Aにも帰責性が認められるので、後に勉強する表見代理の可能性はあります。

また、取り消し前にCが無権代理人Bから土地などを購入したような場合は、民法96条3項によって、保護される可能性はあります。

代理人の権限濫用

代理人Bが相手方Cと間で土地を売買したが、Bがその代金を着服(ねこばば)したような場合、本人Aは相手方Cに土地を引渡さなければならないのでしょうか。

このような事案を代理人の権限濫用の問題といいます。

この場合、Bは無権代理人ではありません。Aからちゃんと土地を売却する代理権を与えられているからです。与えられた権限に基づいて土地をCに売っただけです。無権代理の問題ではありません。たんにAに渡すはずだった売買代金をBが横領しただけです。

また、相手方Cからみても、Aから土地を売却する代理権をちゃんと与えられていたBと売買契約を結んだというだけです。Cも何も悪いことはしていません。

さて、この場合、Aは代理人Bのやってしまった着服の責任を負わなければならないのでしょうか。つまり、Cから土地を引渡すように要求されたらそれに応じなければならないのでしょうか。何か対抗策はあるのでしょうか。これが代理人の権限濫用の問題です。

この点、判例は面白い理屈でこの問題を解決しています。

何と民法93条但書を類推適用するというテクニックを使います。あの心裡留保の規定を使うのです。

心裡留保は、本心と表示が食い違っている場合の規定でした。いわゆる冗談を言ったときの規定です。表意者の表示は原則有効で、相手方が冗談であることを知っていたか知るべきだったといえる場合は無効でした。これをこの事例にあてはめるのです。

つまり、代理人が権限濫用したとしても、原則として代理行為は有効であるが、相手方が代理人の意図(着服)を知っていたか知るべきだったときには、代理行為は無効となり、本人はその無効を相手方に主張できるとするのです。

なお、2020年に施行される新民法では107条に

「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」

という規定を設けて、立法的解決を図っています。

代理人と相手方の虚偽表示

A銀行の銀行員のBが銀行の金500万円をギャンブルでつくった借金返済のために横領した。もちろん犯罪です。Bは発覚前に穴埋めすれば何とかなると考えていたが、近く本社の内部監査が入るという情報を聞き入れた。発覚を恐れたBは友人のCに頼み込んで、A銀行から500万円を借りたということにしてもらうことにした。Cは友人Bのためならと思い、実際には借りてもいないのに嘘の消費貸借契約書にサインした。しかし、本社の内部監査の目は厳しく、銀行員Bの犯行はあえなく見破られた。

さて、この場合、A銀行(本人)は、Bの友人Cに対して、嘘の消費貸借契約を根拠に500万円の返済を求めることができるでしょうか。

これは、代理人が本人をだますつもりで、相手方と通謀して虚偽表示をした場合の問題です。

この場合、形だけだといっても、CはA銀行からお金を借りたということになっているので、後でA銀行から借金返済を迫られることになります。しかし、Cにしてみれば、実際は一銭もA銀行からお金を受け取っていないわけだから、もちろん500万円(実際は利息も付くのでそれ以上)何ていう大金を払いたくはないはずです。

そこで、A銀行(本人)とC(相手方)との間の利益の調和を図る必要が生まれます。

この点、通謀虚偽表示という点に着目してBC間の消費貸借契約を無効として、A銀行を94条2項の「第三者」とできないか、というと、これはダメです。なぜならば、本人であるA銀行は、民法94条2項の「第三者」にいう新たな利害関係人とはとてもいえないからです。

そこで、判例は、ここでも民法93条を類推適用して解決しています。つまり、Cが心裡留保の表意者(冗談をいった人)とみて理屈を立てます。Cにとっての相手方をA銀行として93条を使います。Bは何かといえば、これはCの意思をAに伝える単なる使者と見ます。

このように構成すると、AがCの冗談(本当はお金など借りるつもりがないのに、お金を借りるという表示つまり契約書にサインをしたこと)を知っていたか知るべきだったと言える場合は、この契約は無効であり、AはCに返済を迫ることはできないと考えるのです。

ただこの理屈だと、Cにほとんど勝ち目はなくなります。くれぐれも友人からのこのような誘いには乗らないようにしましょう。お金だけでなく、横領罪という刑法上の犯罪の幇助罪か共同正犯となって、刑務所で過ごすことになります。

過去問ではこのように出題されている

(過去問題にチャレンジ!)

【問2】

Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。(2018年度)

1:Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。

2:AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。

3:BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。

4:AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

正解:4

1 ×

代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知り、または知ることができた場合に限り、民法93条但書の規定(心裡留保)を類推適用して、本人はその行為についての責任を負いません(最判昭和42年4月20日)。本問の場合、Bは、代金着服の意図で代理権の範囲内の行為をしています。そして、Cがその意図を知っていたとあるので、Aはその行為についての責任を負いません。つまり、本件契約の効果はAに帰属しません。

2 ×

代理人は意思能力さえあればよく、行為能力者でなくてもよいので(民法102条)、代理権を授与するときに制限行為能力者であっても代理人にすることができます。したがって、被補助人のBは、有効に代理権を取得することができます。

3 ×

同一の法律行為(契約などのこと)について、当事者双方の代理人となることは、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為などを除き、原則として禁止されています(民法108条 双方代理)。本人や当事者の利益を害するおそれがあるからです。法的な効果としては無権代理になります。本問の場合、Aの許諾を得ていれば無権代理とはなりません。したがって、Aの許諾の有無にかかわらず本件契約が無効となるわけではありません。

4 〇

代理人は行為能力者であることを要しません(民法102条)。しかし、代理人が後見開始の審判を受けると代理権が消滅します(民法111条1項2号)。したがって、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となります。

\ 積極採用中!/

最新記事 by ガースー (全て見る)

- 今年の試験は難しかった?合格予想点考察【2025年宅建試験】 - 2026年2月6日

- 宅建試験の前日当日の過ごし方|合否を分けるNG行動を解説 - 2026年1月30日

- 宅建改正点の影響で合否が決まる!過去問で不十分な理由 - 2026年1月23日

- 宅建直前期、過去問と予想模試どっち?プロが教える勉強法 - 2026年1月16日