賃料ダウン分も反映する年間空室率で予算管理

各社で計算異なる稼働率

今回は、空室率つまりは稼働率について考えてみたい。管理会社の生命線は管理物件の空室率にあるといっても過言はあるまい。オーナーの収益の最大化を目指すのが管理会社の使命であるから、そのためには賃貸不動産の空室を少なくする、つまり稼働率をいかに上げるかが、最大のポイントになってくる。我々はその空室率や稼働率(100%満室 — 空率率 = 稼働率)という言葉をよく使うわけだが、ではその定義はどうなっているのであろうか。意外に業界では、アバウトに捉えている向きもあるので、改めて検証してみたい。

空室率には、以下のような3つの考え方があると思われる。

①時点ベースの空室率

②稼働ベースの空室率

③想定賃料ベースの空室率

それぞれ順を追って見ていこう。

時点ベースの空室率

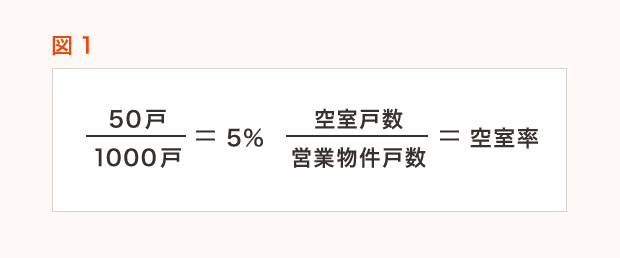

「時点ベース」で出す空室率で、その「瞬間」の空室率のことだ。たとえばエリアマーケティングをしたときに、「この地域には1,000戸物件があって、そのうち50戸空いていた」ので、「空室率は5%」という考え方である(図1)。一番シンプルな計算の仕方であるし、通常空室率というとこれを指すことが多いだろう。管理会社の管理物件の空室率も同じように表現することが多い。

2015年1月末時点の弊社管理物件6,266戸の空室率は5.73%で稼働率は94.27%であった。これは、月次ごとに計算しているのだが、当然、そのたびに微妙に変化する。稼働率をもっと上げる計画を立てているが、0.5%上げるのも結構シンドイものだ。

弊社の管理戸数約6,000戸として、0.5%というと6,000戸×0.5%=30戸で、30戸分をいつもより多く契約しないと達成しない。ひと月に100戸の解約があるとして、それらの解約戸数のうち、それを上回る130戸分の契約(既存の空室物件も当然あるだろう)をすれば、0.5%稼働率は上昇する。逆に70戸しか契約できなければ、0.5%稼働率がダウンすることになる。

また、中古の管理替えで空室の多いものが移管されたり、新築物件で大きな戸数を募集することになれば、当然稼働率に影響する。

図1の式だが、分母は「営業物件戸数」であり、分子は「空室戸数」である。この営業物件戸数とは、実際に貸すことの可能である物件のことだ。ちなみに「管理戸数」とは、「営業戸数」と「準備物件」を足したものだ。準備物件とは、管理受託契約は済んでいるが、まだ募集ができないもの、募集はしていても、まだ入居ができないものをいう。営業物件戸数とは、①管理受託契約済みで、②物件の引き渡しが済んでいる、③即入居可能で、④賃貸借契約が可能な状態であるものと定義できる。

では、③に絡んで、いま退去リフォーム中なので、即入居はできない、よって営業物件戸数から除いていいか、という質問がありそうだ。これも各社の考え方だが、退去リフォームは賃貸経営に当然必要な行為であり、その間は賃料が取れないのは自明であることから、またこの期間を考慮してしまったら、リフォームに1ヶ月かかっても空室にカウントしないことになってしまうので、退去リフォーム期間中であっても営業物件戸数から外すのはおかしいということになるのではないか。ただ、リノベーション等の大規模修繕等を施すというのであれば、いったん営業戸数から外しても良いと思う。

では、分子の空室戸数とはなにか。これは、ある時点(たとえば月末)で、賃貸借契約が存在しない部屋のことである。当然、その時点で賃料が発生していないものということになる。部屋から実際にはもう退去はしているけれど、まだ賃貸借契約は残っていて、賃料も発生しているものは当然含まれないと解釈する。

しかし、賃貸借契約はあるのだが、賃料は発生していないというものもある。「フリーレント」だ。入居の始期にサービスで行なうものだ。これも各社の考え方だが、弊社では、入居募集の結果、成約となったのだから、これは空室ではなく稼働している物件と解釈している。フリーレント期間は確かに賃料発生は0だが、これも平均3〜5年住んでもらええる賃貸借契約における「割引」賃料と考えられるからだ。今の繁忙期と言われる時期だと、学生などに、いま契約しても賃料発生は4月分からでいいよ、と多くの管理会社がやっていることと思う。

稼働ベースの空室率

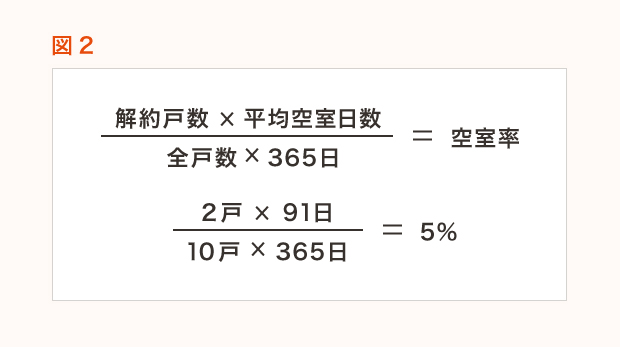

「稼働ベース」で算出する空室率で、実際に部屋が稼働したかどうかで計算する。①と同じように、賃貸借契約が存在していることが稼働していることとしたら、1年のうちで賃貸借契約が無かった日数の割合になる。図2の式で表されるが、全戸数の年間の稼働期間にたいして、年間の解約戸数ごとにどれくらいの空室期間、つまり空室日数の合計があるかをみる。10戸のアパートで1年間に2戸解約し、解約ごとに91日間の空室期間があれば、稼働ベースの空室率は5%である。この式の分子である年間の「解約戸数」が少ないほど、また解約ごとの「平均空室期間」が少ないほど空室率は減少することがわかる。「解約を抑止し」、「解約が出たら早く決める」ことで空室損失が減るのだ。

なお、この10戸中2戸解約があったということは、「解約率」が20%という意味となる。①では、時点ごとの空室率なので、年間を通した実績を出すには向いていないが、②の稼働ベースは物件ごとの収支(予算)をだすのに向いているといえる。①の時点ベースはエリアマーケティングや管理会社の管理戸数全体の数値を出すのに向いている。

想定賃料ベースの空室率

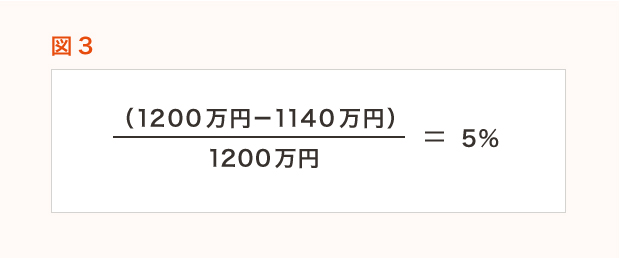

「想定賃料ベース」という発想もあって、日数ではなくて賃料ベースで計算する。たとえば、月額100万円の満室想定賃料×12ヵ月で年間1,200万円入るべきところが、1,140万円しか入らなかったとすると60万円分の賃料収入がロスしたということになる(図3)。 この計算でいくと②の稼働ベースでの計算の5%と同じになっているが、③の想定賃料ベースにおいては、もっと空室率が高くなる場合がある。それは、②の稼働ベースでは、想定賃料より低い賃料で契約してしまった「賃料差異」の損失と、「賃料未回収損」が反映されていないからだ。

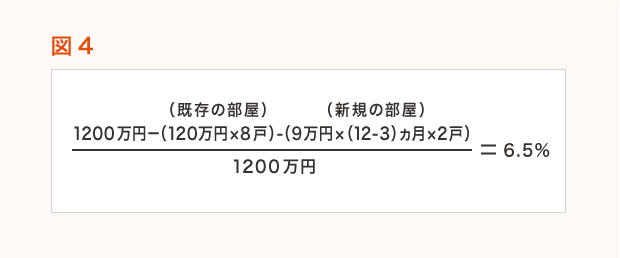

たとえば(図4)、月額満室想定賃料が100万円というのは、10万円の賃料×10戸であるとしよう。全戸数10万円で入居中なのだが、年間に2戸解約があって、2戸とも10万円ではなく、同じく約3ヶ月の空室期間の後、9万円でしか決められなかったとする。すると図5にあるように、想定賃料ベースにおいては、6.5%の空室率になるのだ。もし、滞納が発生し、回収不能の分があれば、もっと大きくなる。このような発想の「空室率」もあっていいと考える。②の「稼働ベースの空室率」よりも、事業計画の予算に対しての実績をより明確に表しているものといえる。

(筆:藤澤雅義/全国賃貸住宅新聞2015.2.23 掲載)

相談してみる

相談してみる