空室日数ランキングを作成し意識改善

「管理業法」の成立に向けて今年始動

昨年のこの連載で「管理会社のビジネスモデル」をテーマに3回ほど書きましたが、どうも、その内容への反響が多かったようです。今年も少し書いてみようと思います。

日本における賃貸不動産の管理ビジネスは、約30年前から盛んになってきたと認識していますが、今年は、ついに「管理業法」の設立に向けて動き出す年と聞いています。

「仲介」を主とする「宅建業」とは、実はまったく違う職種である「管理業」が、まずは「任意の登録制度」からとはいえ、そういった動きの中で、より明確化することは喜ばしいことです。

全国のいろいろな管理会社をみさせていただく機会が多いのですが、まず言えることは、経営者に「仲介」の延長線上に「管理」があるという意識が強いということです。

よって、仲介手数料売上の実績に気をとられてしまって、管理の実績のチェック・計数管理が甘くなってしまっている会社が多いのです。店舗を構えてリーシングをしているとオーナーにもそれが最大のアピールになっているので、ついつい仲介件数や売上のことが全社的にも関心が高くなってしまうのです。

私はよく、はじめてお会いする管理会社の経営者の方に、「自社決め率はどのくらいですか?」とお聞きます。

自社の管理物件を自社店舗の営業の方が決めている率はいくらか?という意味です。「他社決め率」はその逆で、自社管理物件を他者の仲介会社がどのくらい決めているのか、という率です。

しかし、それに明確に答えられる方はなかなかいらっしゃいません。自社決め率はたぶん7割くらい、と答えられて、次にスタッフの方にお聞きすると逆に3割です、といった答えが返ってくることもあります。

このように、自社の仲介売上は把握しているが、管理物件の視点にたっていないことが多いのです。他社決め率が高いのならば、当然他社への物件紹介のための営業体制がどうなっているかが気になるところですが、先の会社さんは、ほとんどそれに対する営業はしていませんでした。月に1回くらい空室一覧表をもって他社へ配るといった具合です。

いままで、私はオーナーのために「空室対策提案」を積極的にすべきだ、それがプロパティマネジメントの真髄だ、というようなことをさかんに言ってきました。

それは確かにその通りなのですが、最近では、その前にまず、「管理会社を管理しなくては!」という思いが強くなってきました。

管理物件の内容があまり把握されていないのです。そして、管理会社自体のマネジメントをしっかりやることは、会社自身のためだけではなく、むしろオーナーの利益に大きく影響すると思うのです。

係数管理の情報を毎月確認・分析

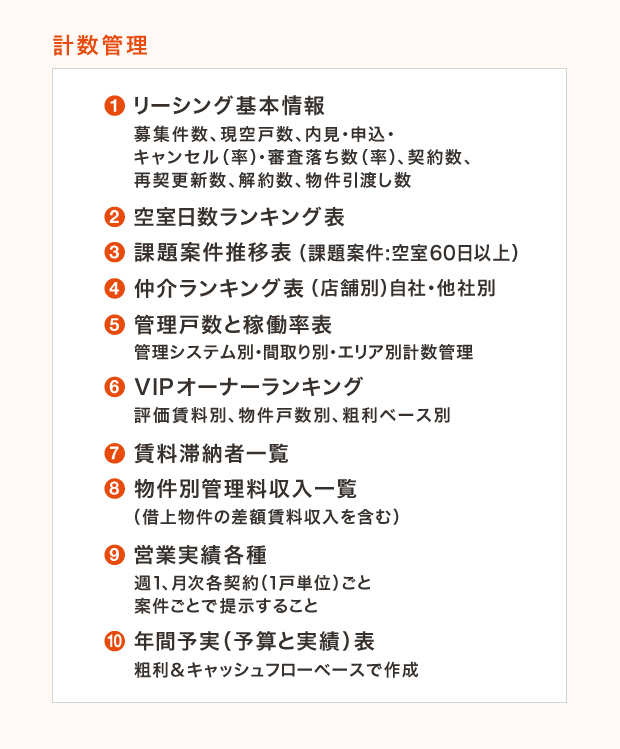

上に掲げる内容は、管理会社が計数管理すべき基本的な内容です。これらの情報を毎月確認チェックして、分析することが大事です。

(1)の「リーシング管理情報」は、毎月の募集戸数、現空戸数、内見・申込・キャンセル戸数とその率、また審査落ち数とその率、契約(再契約更新)戸数、解約数等々、リーシングと解約に関する基本データです。募集戸数の実数を知ることで、人員配置の目安になりますし、特に一括借上げの空室保証をしている場合には、「借上げ-現空数」の推移が大変重要です。

この数値が増えてくると管理会社の収益に大きな影響が出ます(得に最近の賃料下落の局面においては)。

また、申込率の推移も観測しておきたいですし、キャンセル率が高くなってきたりした場合には、その理由が何なのかを推測する必要があります。

解約戸数とその率(解約率)の把握も重要です。解約は景気の波にも影響されますが、日常の入居者への対応のまずさから退去が多くなるということは絶対あってはいけないことです。

管理会社は入居者を保持する、つまり「テナントリテンション」を心がけなければいけませんよね。ちなみに、解約率はエリアや物件の特性によっても当然違いますが、通常、シングルタイプで年間20%~25%、ファミリータイプで15%~20%強の間ではないかと思います。

仮に解約率が20%としたら、「100%÷20%=5年」という式で、平均居住年数が5年と導き出されることも覚えておくといいでしょう。

現場の実感値より少し長い感じがするものです。1000円賃料を下げるということは、平均5年住むのなら60ヶ月ですから、合計で6万円収入が減る可能性が高いという意味になります。

2の「空室日数ランキング」は、空室日数の多いものから順に上から並べるものです。

ともすれば、半年空いている部屋があるのに、それに鈍感でいるというようなことが起こってしまいます。

半年も空けばオーナーは当然カリカリしているところですが、それに反して管理会社のスタッフはそのことに気づいていないということがよくあります。空室日数の多いものから順に「空室対策」を施すミーティングをすべきでしょう。

昨今のように、市場が冷え込んで賃料が下がってしまっているときには、その市況を十分に報告し募集賃料のダウンを提案するのも仕方がありませんし、1棟10戸程度しか所有していないオーナーにとって、マクロの賃貸市況などを知る由もないので、それを的確にお伝えするのは管理会社の義務でしょう。

できれば、ただ賃料を下げるだけではなく、「物件の価値を上げる」何らかの対策を施して賃料を維持する、もしくは上げる提案をすべきです。

また、関連して3の「課題案件推移表」というものも欲しいです。

これは60日以上(地方では90日以上かもしれませんが)の空室となってしまった物件を「課題案件」とし、それを管理戸数に対してどのくらいの率であるかを時系列で示すものです。

この「率」で表すという発想は大変重要です。単に実数だけだと管理戸数が増えていれば当然だんだんと課題案件も増えていくので、そんなものかと思ってしまいます。

全体に対して何戸なのか、という「率」を見ないと傾向がわかりません。

「分母」を意識することで、良くなっているのか、悪くなっているのかが把握できるのです。

(筆:藤澤雅義/全国賃貸住宅新聞2010.2.22掲載)

相談してみる

相談してみる