中間管理職の資質向上が重要

仕事のアンマッチ防止にインターン制

賃貸管理会社は人が命。モノを売っている会社ではなくサービスを売っている会社だから、サービスのノウハウは「人」に付いてまわる。その人が簡単に辞めてもらっては、大きな損失というわけだ。ただでさえ、採用が大変な時に、せっかく仕事を覚えてもらってこれからというときに退社されては困るのだ。人を採用するにも、求人広告費はかかるし、面接や試験の時間も馬鹿にならない。一般のスタッフはそのあたりのコストや大変さをわかっていないから、誰かが辞めると言い出すと、ああそう、仕方がないね、と簡単に考えてしまう。辞めないように説得しなくてはいけない。もっと社員(アルバイトだって)を大事にしたい。

「離職率」の定義はいろいろあるが、分子に1年間で辞めた人数、分母を全社員数で計算するものが「年間の離職率」だ。また、「一定の期間の離職率」、たとえば10年間のうちでの「離職者÷入社人数」で表す場合もある。また「新卒入社社員が1年から3年以内で辞めてしまう割合」もよく言われるものだ。

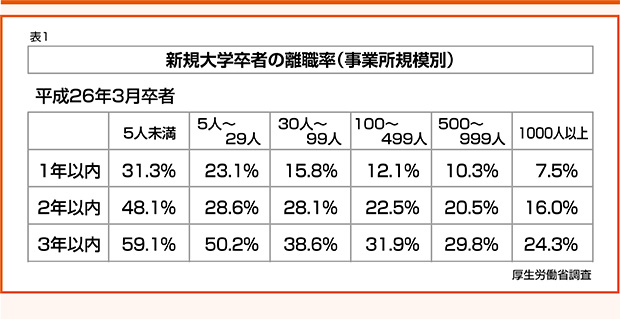

▲表① 新規大学卒者の離職率(事業所規模別)

表①は事業所規模別の離職率だが、規模が小さいほど離職率が見事に高い。不動産業者は従業員数が少ないところが多いが、たとえば5人〜29人のところをみると、3年以内に半分は辞めるとある

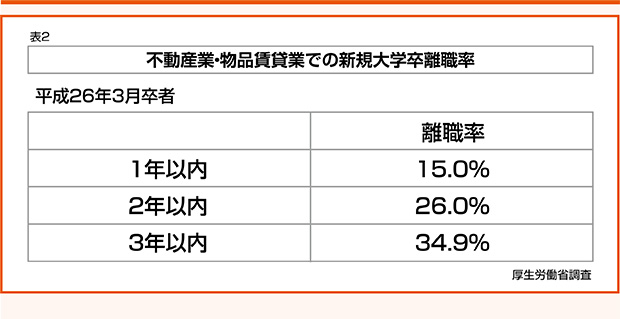

▲表② 不動産業・物品賃貸業での新規大学卒離職率

また、表②の業種別の離職率では、不動産業者はやや平均より離職率が高いと判断できる。これらの結果をみて、「いまの若いものは・・・」、「ゆとり世代はねえ・・・」と嘆いた人がいたら、アウトだ。「今の若いものは」などという言葉は、いつの時代にもある言葉で、昭和36年生まれの私だって高校時代に世代的によく「三無主義」などと言われたものだ。若い人には若い人なりの感性や時代背景があるのだ。また、年を取ってくると自分が昔できていなかったことを忘れて、若い人が幼く見えるものだ。それは自分が成長してきた証なのだ。まず、このあたりから意識を変えるべきだ。意外にこのような感覚を持っている人は男性にかぎらずいるものだ。

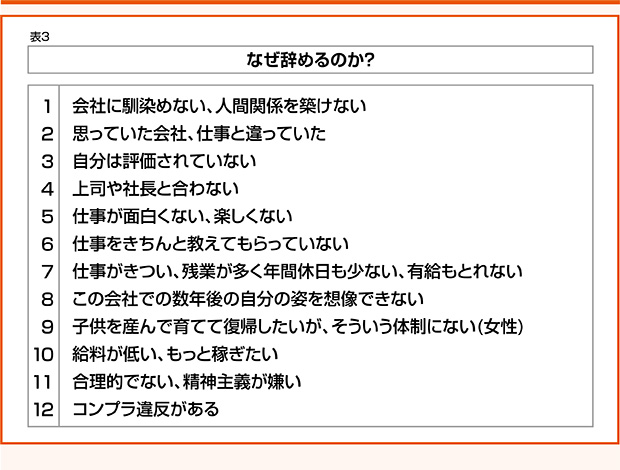

▲表③ なぜ辞めるのか?

では、なぜ社員は辞めるのか。新卒だけでなく、中途採用の社員も離職率の多い会社というのは存在する。辞める理由の主なものを表③に表わしてみた。そして、どうしたら社員が辞めないのかの対策を表④で考えてみた。

表③のまず1の理由が一番だろう。なんだかんだ辞めるときには、社員は本当のことは言わない。人とのコミュニケーションの問題で辞めるのが実は多い。このあたりは、各部署のマネージャーのマネジメント力によるところが多い。部下の気持ちの持ちように敏感になり、日頃から気を使えるかどうかだ。そして問題が起きたとき、冷静にフェアな態度で当たれるかが重要だ。

2の思っていた仕事や会社と違っていたというアンマッチを防ぐためには、新卒では在学中にインターンを、また中途でも、まずはお試し就職という形のいいのではないか。

3の自分は評価されていない、ということだが、往々にして社員は自分を過大評価しがちだ。しかし、評価基準がしっかりしていれば、たとえばこの役職ではこの程度のことができなければいけない、ということがはっきり上司、部下ともにわかっていて、結果、それができていたか否かということを、お互いに的確に確認できれば齟齬は生まれないはずだ。これもマネージャーの資質に負うところが多い。まずは、マネージャーの研修が大事だと思う。

4の社長や上司を合わない、のは大変だ。まず、仕事で付き合っているので、基本的には好き嫌いの感情は持ち込んでもらいたくはないが、結局は双方の人間性に基づくものという気がする。私自身も自戒を込めて、社長自身も成長していなかければならない。

5の仕事が楽しくない、面白くない、では、一つの解決方法はジョブ・ローテーションである。合う合わない仕事はあるものだ。また楽しく仕事をする、というのは大事なことだと思う。社風にもよるし、社長の人生感にもよるが、私は毎日楽しく過ごしたい、仕事を辛くはやりたくない。会社が笑い声で溢れているのが私の理想だ。

6の仕事をきちんと教えてもらっていない、というクレームはよく聞く話だ。入社直後の研修制度、また1〜3ヶ月後の定期的な研修制度も設けよう。現場主義の上司のOJT(オンザジョブトレーニング)もいいが、そればかりにはしってしまってはいけない。「座学」を大事にしなくてはいけない。「俺の背中を見て盗め」などという人は、あまりいないと思うが、そのような江戸の職人気質の人も存在している。私の背中を見て!といっていいのは現代では、なでしこの澤穂希だけだ(笑い)。

7の働き方に関しては、この連載でもなんどか触れているが、いま、残業過多とか、休日が少ない、家族の用事で会社を休みにくい、などという会社は時代にまったく遅れているといっていいだろう。もちろん、仕事をしていれば力技で深夜まで頑張るときも、時にはあるかもしれないが、「ワークライフバランス」を重視しない会社に未来はない。そういう会社は新しい人材が入って来ず、そして社員が辞めてゆく。若い人が家族を大事にすることは、とてもいいことではないか。子供の運動会になぜ仕事をしなければいけないのか、なぜ早退しないのか。仕事をほったらかして行けばいいと私は思う。何のために働いているのかよく考えてみたい。そして、人は「管理されるのが嫌だ」と思う。自分の考えで、自分の優先したいものを、自分の裁量で選びたいのだ。

8の数年後の自分の姿が想像できない、というのも問題だ。そういったビジョンやあるべき姿、先輩の姿が示せていないと、人はとても不安になる。

9の女性の気持ち。今の若い人は、特に共働きの意識が強く、感覚が欧米化している。また単純に生涯年収が2億よりダブルインカムで4億のほうがいいではないか。そのためには女性の復帰プログラムが会社の制度として確立していなければならない。

10の給料が低い、もっと稼ぎたい、では会社がもっと儲けて社員に還元しなければいけないことはもちろんだが、ときに歩合制度で社員を繋ぎ止めている会社も未だ見受けられる。歩合の金額の割合にもよるが、歩合が中心の付き合いになってしまってはいけないと思う。

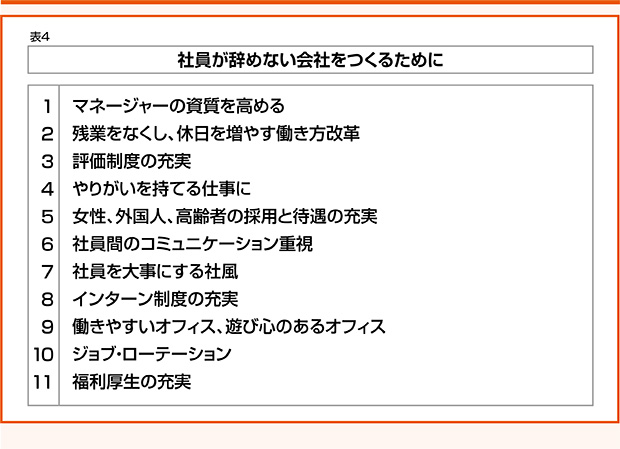

表④ 社員が辞めない会社をつくるために

▲ロンドンのパブをイメージした弊社の会議室

その他、社員が辞めないためには、オフィスの雰囲気や遊び心も大事かと思う。IT系の会社ではデザインを重視している会社が多いが、写真は弊社の会議室のものだ。うちには、ローマとか、サンフランシスコとか、都市名を付けてデザインしたミーティングルームがあるのだが、写真の部屋は「ロンドン」と呼んでいて、ロンドンパブのイメージで作ってある。酒瓶が壁一面に並んでいるのだ。お客さんにも好評だ。当初、何か批判的にいう方もいるかと思ったが、まったくない。皆、笑顔だ。

また、最近弊社では、家族収入保険というものを導入した。勤続3年以上の社員で、配偶者や同性パートナー、また未成年の子供がいる場合に万一のことがあったら、配偶者に一時金、また子供がいる場合には、末子が成年になるまで給与の6割が毎月支払われる。定年までの定期保険だが、めったにそんなことはおこらないが、もしあったら大変だから作った。採用と退職引き止めにいい影響があることを期待している。

(筆:藤澤雅義/全国賃貸住宅新聞2017.12.11 掲載)

相談してみる

相談してみる