機能性よりも「楽しい」が求められる時代へ

明確なテーマをもった物件の企画が重要に

「新型コロナウイルス騒動」はそろそろ終焉に近づいているのだろうか。

世の中にはコロナで騒いで儲けたい人たちがまだまだいるので、簡単には終わらないのかもしれないが、とても大事なことで、かつ確実に言えることは、「コロナ後はコロナ前には戻らない」ということだ。

私たち一般の人にとって、「テレワーク」という今まで考えもしなかった「働き方」が日本において確立してしまった。これは大きな事件だ。

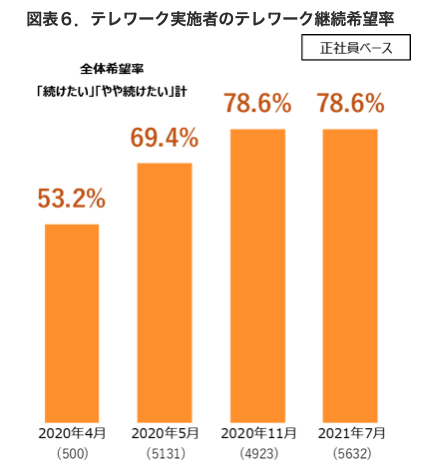

賃貸住宅もそれに伴い当然に変化を余儀なくされる。テレワークを実施した人のうち、テレワークを今後も継続し、働き方を変えたいという人が8割近くになった(図表1、パーソナル研究所調査:東京都千代田区)。

コロナ騒動をきっかけに、大都市圏から小都市・地方への移住に関心を示す人が増えている。東京一極集中を避け、地方を活性化させるという日本の課題があっさり改善されようとしている。

会社への通勤が少なくなれば、物価が高く、つまり家賃が高く、環境の悪い大都市部に住む必要がない。もっと広くて快適な住環境を求める層も増えることになるだろう。

今までは、会社のある場所と住む場所が近いのがベストであり、会社に近いところに住む社員に奨励金を出すような文化があった。

そういった圧力が一気に減圧される時代がやってきたのだ。コロナが終息すれば、外国人は戻ってくるし、景気もそれなりに回復するだろうから東京で言えば、6万円から8万円くらいの家賃の物件の稼働率は回復するだろう。

しかし、今なかなか決まらない10万円から15万円くらいのシングルタイプの物件が心配だ。はたしてコロナ前の家賃、稼働率に戻るのだろうか。

当社は、最近「100%テレワーク社員」を4人採用した。一切、東京新宿にある本社に出て来なくていい社員だ。それぞれ、山口県、大分県、栃木県、愛知県の4人だ。この先、もっと採用することになりそうだ。面白いではないか。彼らは地方にいて東京の会社に勤めているのだ。これは、従来の地方移住とは違った「経済的平準効果」をもたらすことになるかもしれない。

さて、テレワークによって加速されたが、元々、都会を離れ環境豊かなところで住みたいとする層が一定の割合でいる。収入は少し減るのかもしれないが、自分らしい生活をしたいとする考え方だ。価値観の多様化ともいえる。

最近、私は山口周氏の著作をよく読むのだが、氏は、「私たち人類はここ200年のあいだに素晴らしい進歩を成し遂げた。多くの国で平均寿命は倍以上に伸長し、一人当たりGDPは10~数十倍に上昇した。特に日本の跳躍はすごい。大きな成長を遂げた。そしていま、ここ半世紀にわたって先進国のGDP成長率が明確な下降トレンドにある。素晴らしいテクノロジーやイノベーションの発展があってもたいして経済成長をしていないのだ。今後このトレンドが反転することは考えにくい。そして『物質的貧困を社会からなくす』というビジネスの使命はすでにほぼ達成された」、という。

確かに以前、ハンス・ロスリングの「ファクトフルネス」を読んで驚いたが、世界の極度の貧困はこの20年で半分になったと知った。しかし、我々はつい「世界はますます悪くなっている」というふうに、ネガティブに世の中を見がちだ。

また、日本の経済はここのところ、「失われた○○年」とかいうように経済成長が低迷していると揶揄されることが多い。しかし、「生活満足度」や「幸福度」はなんと大きく改善しているのだ。

NHKの「日本人の意識調査」によると、1973年と2018年の45年間で、「個人精神面」での満足が67%から78%へ、「個人生活物資面」では、59%から81%まで上昇している。「経済」と「幸福」には相関関係がないのだろうか。

氏は、「私たち先進国の社会が、かつてのように、経済成長と所得上昇が何よりも優先された『近代社会』から、生活の質や幸福実感がより優先される『ポスト近代社会』へと既にシフトしている。

我々はまさに『文明社会が終了した時代』を生きている」というのだ。実は「経済的低迷」の時代ではなく、「成熟」の時代になっているというのだ。

そして、日本以外でも同じように、先進国に生きる大多数の人々はすでに物質的不満を抱えずに生きることができるようになっており、その必然的結果として「消費の非物質化」とでも表現するべき変化が起きている。

「物質的欲求に関する不満解消」は、そのまま「市場における需要の縮小」を意味するので、ビジネスにとっては大変困ったことが起きているということになる。

簡単にいうと昔と違って、モノに対する欲求が低くなっているのだ。私(今年、還暦)の20代の頃は、デザイナーズブランドが流行った時期で、皆が高い服を競って買ったものだが、今はユニクロや古着で充分という人も多い。

では、どういう消費行動を人々は今後してゆくのだろうか。我々はどうしたらいいのだろうか。山口氏は、「文明的」豊かさを生み出すビジネスから「文化的」豊かさを生み出すビジネスへの転換が求められると言っている。

以前、この連載でも紹介したダニエル・ピンクは著書「ハイ・コンセプト」の中で、「機能の差別化」から「情緒の差別化」の時代に入った、と述べている。同じことを言っていると思う。どの商品も機能は大体同じレベルに達している。

機能的で役に立つものも良いが、「楽しいモノ」、「ワクワクするモノ」、そして自分にとって「意味のあるモノやコト」がこれからは重要になってくるのだ。

我々の業界でいえば、どういうことになるだろうか。「会社に近い」ことより、自然が好きな人なら「公園が近い」ほうが優先するだろう。一般的には「狭い」より「広い」を求めることだろう。

なんの変哲もない、いつものワンルームであっても、たとえば「ヤクルトファンだけが集まるマンション」というふうに、明確なコンセプトを持てば、人気物件になるだろう。

10年ほど前に、この連載でも提案したが、「バーカウンターがある部屋」や「知的生産性が高まる部屋」、また「痩せられる部屋(ダイエットマンション」等、「意味のある賃貸住宅」の企画が必要になってくる。リノベ提案の良い機会ともなるだろう。

コロナを契機に、我々は大きな時代の変化の真只中にいるのではないか。

^

相談してみる

相談してみる