会話が多く上下関係ない組織構築が成功のカギ

パフォーマンス向上のカギは発言しやすい雰囲気づくり

私は、もともと音楽活動がしたくて就職活動をせずアルバイトでこの不動産賃貸業界に入ったクチなのだが、最近の音楽シーンを見ていると正直にいって昔に比べて感動する楽曲が少ない。

一つには、バンドの生演奏による「スタジオ録音」が減って、「打ち込み」と言われるパソコン上でアレンジ等もしてしまうのが多くなっているのが理由ではないかと思っている。

ドラムもベースもキーボードも、またストリングス(弦楽器)も全部一人の人の発想と作業でやってしまえる。そのための機械も私がやっていた頃より格段に進化していているし、そのほうが安上がりなので、商売上は有利なのだ。

いま「藤井風」が人気で私もファンだが、ヴォーカルとピアノが中心で、アレンジがしっかりしている曲が少ないので、アルバムで何曲も聞いていると飽きてくる。録音も「打ち込み」だと思う。

これは音楽スタイルの違いだけれども、バンドのメンバーで音を合わせながら、ああしようこうしようと個々のメンバーの感性が集まってできるもののほうが良いものができると思うのだ。会社での仕事も同じで、個人の才能もさることながら、「チームによる仕事力の向上」といったものがあると思う。

■多様な個性同士のコミュニケーション

最近、アルバート=ラズロ・バラバシの「ザ・フォーミュラ」を読んだ。科学的手法で「成功の普遍的法則」を解き明かす本だ。

そのなかで、個人のIQ(知能指数)は測定されているが、「協力しあって働くチームの知性を測定できるか」という課題に取り組み、「集団的知性」を測定した実験を紹介していた。結果をいうと、グループパフォーマンスという文脈において、個人の知性はあまり重要ではないようだ。

被験者に簡単な作業を試してもらう実験なのだが、重要なのは、コミュニケーションのとり方だという結果が出た。第一に「感情のシグナルを読む個人の能力が平均より優れているチームは、作業をうまくこなす」。

第二に「少数のメンバーが会話を独占するチームよりも、メンバーが平等に会話するチームのほうが、集団的知性が高かった」、つまり優れたチームではみなが発言してお互いの意見を聞いていた、とのこと。第三は、「女性のメンバーがいるチームは集団的知性が高かった」とのことである。個々のメンバーの能力はチームパフォーマンスの決定的な要因ではないということだ。

もちろん、「リーダー」の存在と能力は当然パフォーマンスに影響を与えるが、「成功するチームには、バランスと多様性が必要である」と述べている。重要なのは「信頼関係を築き、みなが平等に貢献できる機会をメンバーに与えること」だという。

他の教授の実験もある。ある銀行のコールセンターでのことだ。オペレータのすべての会話を録音して、声のトーンから彼らの話す頻度まで幅広い情報を拾い集めた実験だ。会話の中身ではなく、コミュニケーションのパターンを測ったのである。

分析の結果、メンバーが直接交わすコミュニケーションが、チームパフォーマンスに大きく貢献していることがわかった。視線を合わせ、生き生きと言葉を交わし、笑ったり質問したり相手の話を聞いたりする、昔ながらの気楽なお喋り、いわゆる「給湯室でのお喋り」である。

マネージャーにとっては、ただのサボりや時間の無駄にしか見えないのだが、その一見、無駄と思しき時間が従業員にとっては重要な時間であり、彼らは気楽なコミュニケーションを通して、メンバー通しの信頼関係を築いていたのである。よって、会議中の無駄話しや脱線をマネージャーは積極的に促すべきである。

そうすれば、和やかなムードが生まれ、問題点をすみやかに明らかにでき、創造力を発揮しやすくなる。この実験では、「人間味のある交流」のおかげで、平均的な顧客対応時間をコールセンター全体で8%、効率の悪かったチームでは20%も削減出来たとのこと。他の分野、つまり病院スタッフ、銀行窓口、マーケティング部門、オフィスの裏方チームでも同じ力学を確認したとのこと。

大事なことは、考えたこと、感じたことをどれだけオープンに話せるか、そして、人と異なる考え方、感じ方をどれだけメンバーができるか、ということだろう。それは、「多様な意見を認める」という組織風土がなければそれはできないことだろう。

■人間関係における組織風土

山口周氏は、著作「世界で最もイノベイティブな組織の作り方」にて、「上下間の風通し」について述べている。1970年代から1990年代の大韓航空機では、事故が多発していた。一般の航空会社の20倍もあったという。

原因は「操縦ミス」が過半なのだが、副操縦士ではなく、機長が操縦桿を握っているときのほうが多いというのだ。これは、部下(副操縦士)が明らかにリスクに気づいているのに、上司である機長にものが言えない、というコックピット内の「空気」が原因だという。国際的な事故調査委員会が検証した結果、「機長に対して意義を唱えられるのかどうかは、その人が所属している文化圏によって決まる。アメリカ人なら反論できるが、韓国人にとってそれはとても難しいことだった」と報告された。

我々、日本人はどうだろうか。

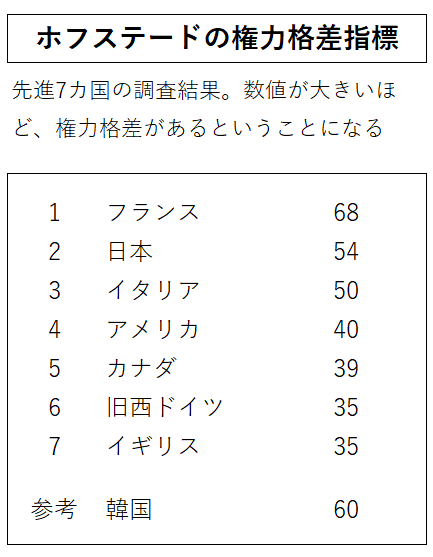

「目上の人に対して、反論したり意見を述べる」という行動に対する心理的抵抗の度合いを心理学者のホフステードは「権力格差指標」と定義した。それは、「それぞれの国の制度や組織において、権力の弱いメンバーが、権力が不平等に分布している状況を予期し、受け入れている程度」であるという。

ホフステードは、IBMに依頼され、IBM社内を研究した。その結果、IBMの各国のオフィスにおいて、管理職と部下の仕事の仕方やコミュニケーションが大きく異ること、それが知的生産に大きな影響を与えていることを発見したのだ。

仕事は、そこに参加する人たちの人間関係の基本的なあり方に大きく左右されるのだ。アメリカでも、あのNASAは、「権力格差指標」の大きい組織であったといわれている。1986年のチャレンジャー号、2003年のコロンビア号の悲惨な事故(どちらも空中爆発)は、組織風土が問題だった。安全性に疑問を唱えたエンジニアの声は抹殺されたらしい。

年齢や勤務年数や性別、また国籍に関係なく、お互いに楽しく和気あいあいとコミュニケーションが取れる組織が成功するということだろう。肝に銘じたい。

^

相談してみる

相談してみる