収納不足という悩みに「室外収納」という選択肢を

クローゼットも押し入れも「収納量が足りない」

オーナー提案のトークに役立つ小ネタ集「空室対策100選コラム」

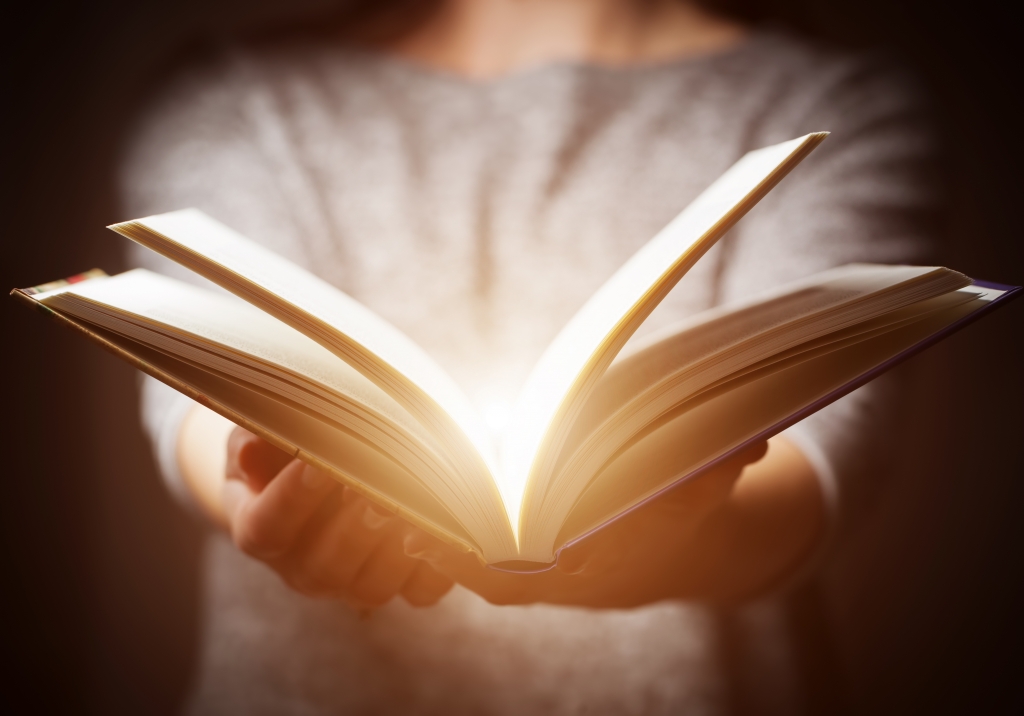

今回、注目する空室対策は「トランクルーム」です。

収納ベッド、布団の圧縮袋、吊り下げ収納や吊り下げハンガー、ワイヤーシェルフ、収納付きテーブル、伸縮ラック、マグネットスタンド…SNSを覗けば、収納不足を補うテクニックやアイデアグッズが数えきれないほど紹介されています。

こうしたアイデアが注目を集めるのは、裏を返せば「部屋に備わっている収納力が、入居者の想定よりも不足している」ことへの証明といえます。

実際に、株式会社一条工務店が2024年に実施した「収納に関するアンケート」によると、5割以上の人が「自宅の収容スペースが足りない」「物が多すぎて収納ができない」と回答。さらに9割以上の人がクローゼットや押し入れについて、「収納量が少ない」ため使いづらさを感じていることがわかりました。

一般的に床面積の15%程度を収納に充てられると快適な生活が送れると言われていますが、既存物件で専有部を大幅に拡張するのは、間取りを変える大規模工事が必要となることから現実的には難しいでしょう。

そこで注目されるのが「室外収納」という発想です。トランクルームやコンテナなどを用いて、部屋の外に収納スペースを拡張すれば、荷物の多い現代人の目には大きな魅力に映ります。空室対策として有効な手段であると同時に、入居者満足度を高める施策となりそうです。

室外収納スペースの作り方は2パターン

室外収納の導入には、主に2つの方法があります。

①敷地内にコンテナを設置するタイプ

比較的シンプルな方法が、敷地内にコンテナタイプや物置タイプのトランクルームを置くことです。

シングル層であれば1.5畳程度、ファミリー層であれば2畳ほどの広さがあれば、「十分な収納スペース」と感じてもらえます。駐車場の空いている一区画などのデッドスペースを活用し、設置することも可能です。

製品を購入・リースするだけと導入しやすい反面、屋外設置された夏場のトランク内は高温になりやすいため、故障・劣化のリスクが懸念される物は収納できません。入居者にはあらかじめ、「収納可能な物」の説明を欠かさずしておきましょう。

②共用部や空室を改装し、屋内型トランクルームへ

もう一つは、共用部や空室などを改装し、屋内型トランクルームとして活用する方法。屋外に設置するコンテナとは違い、屋内であれば温度変化が少なく、収納可能な品目の幅が広がり、スペースが許す限り収納物に制限はありません。

一方で、建築基準法や消防法への配慮が必要になるほか、防犯上の観点から鍵付きの扉や、防犯カメラなどのセキュリティ対策も求められます。その分、施工コストやランニングコストが高くなります。

いずれも一長一短ですが、物件の立地や敷地の余裕、遊休地の有無、ターゲット層などを踏まえ、最適な方法を選定しましょう。

近隣のトランクルーム利用料相場にも左右されますが、導入によって賃料に月5000円~1万円程度の上乗せができるケースもあります。周辺にトランクルームなどの設備が少ない地域であれば、その希少性から内見者の目にも留まりやすいでしょう。

導入コストと法令上の注意点

トランクルームを導入する際に押さえておきたいのは、初期費用・回収年数・法令上の確認の3点です。

まずは初期費用から見てみましょう。

一般的にトランクルームとして使われるコンテナは、国際輸送にも使われるISO規格コンテナです。本体価格は1台あたり約20万~100万円。10フィート型では1~2区画、20フィート型では2~6区画に分割して運用するのが一般的で、設置面積や想定利用者数に合わせて柔軟に区画数を設定できます。

搬入・設置費用は約80万~100万円、整地費用は1坪あたり1万~1万4000円ほど。これらを合計すると2~4区画の小規模運用でも100万~300万円規模の初期投資となります。

一方で、ホームセンター等で「物置」として販売されているような、家庭用収容庫(1台10万~20万円程度)をトランクルームとして設置する方法もあります。こちらは数十万円規模まで初期費用を抑えられますが、ISO規格コンテナに比べて外観や防犯性、収納力の面で見劣りするため、同程度の賃料を設定するのは難しいでしょう。

収益シミュレーションとして、20フィートコンテナ1基(4区画)を設置するケースを想定してみます。

仮にコンテナ本体価格が80万円、搬入設置費用が100万円、整地等の工事費が20万円かかった場合、初期費用の総額は200万円となります。

1区画を月額5,000円で貸し出すと、4区画で年間24万円の収益が見込めるため、利回りは約12%。単純計算でおよそ8年で投資回収が可能です。

もちろん、立地条件や稼働率、周辺相場によって回収年数は前後するため、収益をシミュレーションする際は余裕を持った想定で試算しておくと安心です。

また、コンテナを継続的に設置する場合は、「建築物」とみなされることが多く、建築確認申請が必要となるケースがあります。さらに、防火地域・準防火地域では設置そのものに制限が掛かることもあるため注意が必要です。

加えて、①屋根がある、②三方以上が壁で囲まれている、③基礎に固定されている──この3条件を満たすと、固定資産税の課税対象となる点にも留意しておきましょう。

こうした法令面・税務面の扱いは地域や条件によって異なるため、設置前に行政や専門家へ相談し、必要な手続きを確認しておくことが重要です。

収納不足解消が収益向上につながる

なお、トランクルームは必ずしも全戸分を用意する必要はありません。ニーズがある世帯に提供し、残りのスペースは外部の利用者に貸し出す運用方法も可能です。

空室対策として活用する場合は、「決まりにくい1階住戸の特典にする」「人気を出したい部屋のオプションとして付与する」などの工夫で、物件の付加価値を演出できます。

さらに、オーナーが近隣に遊休地を所有している場合には、思い切って複数のコンテナを設置し、トランクルーム事業を展開することも検討できます。その際、一部をアパート等の入居者に割安で提供し、外部利用者からは相場価格で収益を確保する、といった仕組みを作れると、居住用物件とトランク事業とで相乗効果が生まれます。

トランクルームの導入は、デッドスペース・遊休地の活用、収益力向上、物件価値向上などの効果のほか、利便性が高まることで長期入居の実現にも期待できます。

収納に不満を抱える人が多い現代において、収納力アップは陳腐化の心配なく一定の需要が見込めます。オーナー様への提案時には、設置スペースや法律関連、予算面でのハードルをクリアできるかをよく確認のうえ、「収納不足を解消し、家賃アップも狙える投資」となりうることを丁寧に説明しましょう。

すぐ提案、チャンスを逃さない営業必携ツール

書籍『空室対策100選』発売中!

オーナーズエージェントでは、空室対策アイデアを100個つめ込んだハンドブック『空室対策100選』を好評発売中です。

営業社員に1冊持たせておくだけで、空室対策提案の採用率がぐんと高まります。オーナー提案ツールとして、この機会にぜひお役立てください。

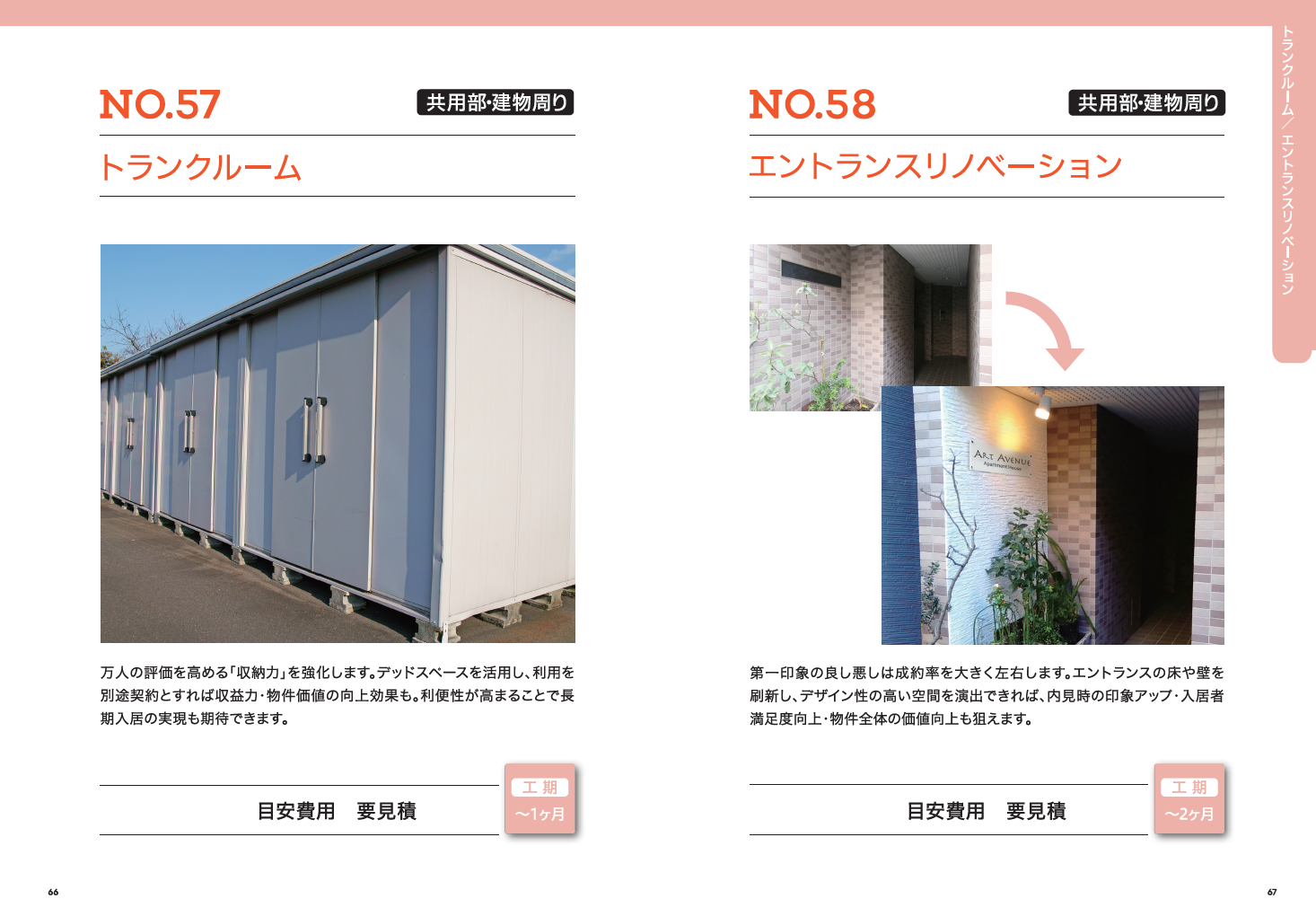

●「トランクルーム」の掲載ページ(サンプル)

相談してみる

相談してみる