賃貸管理の可能性に、挑む。

当コラムでは、「賃貸管理ビジネスを成功に導くためのポイント」を、オーナーズエージェントのコンサルタントたちが分かりやすく解説します。

今回のテーマは「適材適所の空室対策」です。

闇雲に空室対策していませんか?

こんにちは、コンサルタントの高橋です。

家主の大切な物件の資産価値を高めて収益を最大化することは、賃貸管理会社にとって一番の命題とも言えます。その達成には、まずは高い稼働率(入居率)の維持と、的確な「空室対策」が必要不可欠。とはいえ、「決まらないから家賃を下げよう」「リニューアル工事が一番効果的だ」などと、手当たり次第にやればよいというわけでもありません。

空室とは、投資物件に巣食う「病気」のようなもの。実際の病気と同じようにきちんと症状を把握し、それに適した処方をしなければ改善はされません。手当たり次第のその空室対策、本当に効き目はありますか?

今回は効果的な対策のための「空室の原因把握と対策」について解説します。

成約までに必要な数値を把握する

前述の通り、私たちが最初に手を付けるべきは物件の症状、つまり空室原因の究明です。

その際、まずやってみていただきたいのは、空室募集から成約に至るまでの工程を分析してみること。漠然と成約を目指すのではなく、成約を得るまでに必要な工程を分解して確認してみるのです。

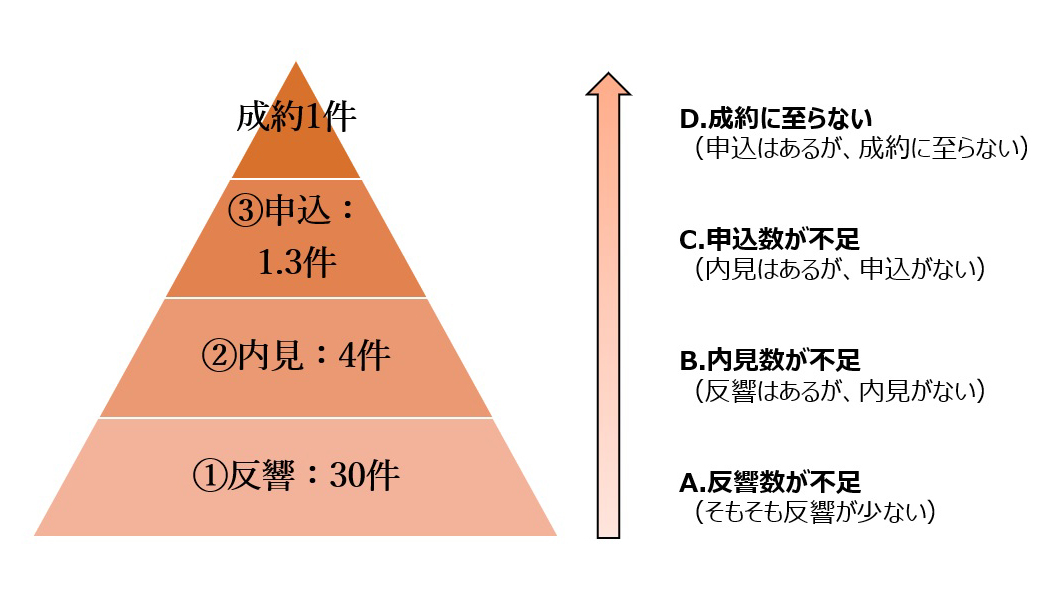

たとえば、以下のピラミッド型グラフは、その工程分析の一例です。成約に至るまでの工程と、それぞれ成約1件のために必要となる工程の数量(件数)を表しています。

①〜③の必要件数は、自社の管理物件全体における成約数と、反響数・内見数・申込数などから導き出した平均値です。

つまりこの管理会社においては、30件の反響が発生すると、そのうち4件が内見に至り、そこから1.3件の申込が発生して、無事に1件の成約が得られている、というわけです。

そしてこの必要件数は、いわゆるKPI(key Performance Indicator)という、目標(成約)を達成するための中間的な指標でもあります。

なにせ①〜③は自社管理物件(またはこのエリア)の平均値ですから、各工程について、せめてこの平均値をクリアしないと、目の前の空室もまた成約に至らないと考えられるのです。

というわけで、まずは管理物件の年間の成約数・申込数・内見数・反響数を洗い出し、①〜③の数値を出してみましょう。その数値が、ひとまず自社における成約までのKPIとなります。

そして今度は、これから決めようとしている空室(または長期間化している空室)の申込数・内見数・反響数を集計し、管理物件全体のKPI(①〜③の数値)と見比べてみます。

この比較が、成約までの工程分析の基礎となります。

※表に記載されている数値は参考値です

※反響数が算出できない場合は、募集ポータルサイトの物件詳細ページPV(ページビュー)数でも構いません

比較してみると、成約に至らない物件は①〜③のどこかが必ず不足しているはずです。その不足箇所こそ、空室原因の「核」の部分です。

足りていないのは反響か、内見か、申込か。今度はA〜Dのカテゴリに分けて原因を探ってみましょう。

KPI未達項目から考える空室原因と対策

全体として見てしまうと「なぜ決まらないか分からない」という物件も、工程ごとにカテゴリ分けしてみると、意外とはっきり原因が見えてきます。

順番に見ていきましょう。

A.反響数が不足(そもそも反響が少ない)

当然ですが、まずはここを満たすことが成約への第一歩です。

仲介会社(あるいは部屋探し客)からの反響が必要数に達していない「不人気物件」が、何もせずにサクッと決まるなんてことはまずありません。

|

原因:

|

反響不足の主な原因は、募集サイトの検索でヒットしていない(検索条件にマッチしていない)ことにあります。

そしてその「ミスマッチ」を引き起こすのが、上記のような賃料・設備・時期の問題です。

また、掲載写真や間取図が見劣りしているために、検索結果には残っても詳細ページに流入してもらえないというケースもあります。

|

対策:

|

まずは募集サイト上でエンドユーザーまたは仲介会社から検索表示されることを目指して、家賃と必須設備の見直しを行います。

家賃を下げる提案は避けたいものですが、しかし相場とかけ離れているなら適正化は必要です。

また設備については、特に競合物件の「設備付帯率」を意識して、新規導入や刷新を検討しましょう。

周囲の競合物件の7割以上で設置されている(設備付帯率7割超)にも関わらず、自社の物件にその設備が設置されていなければ、検索表示される可能性は極端に低下します。

たとえば、エアコン、TVモニターインターホン、無料インターネットなど、今や「最低限必要な設備」は要チェック。全国賃貸住宅新聞社の人気設備ランキング等も参考にしましょう。

掲載写真・間取図が悪いのは、物件の問題というよりも管理会社の問題です、早急に変更しましょう!

それから、管理会社はつい「業者目線」になってしまい、物件の課題を見逃しがちです。

どんな商品も課題発見にはユーザー目線が大事。

ユーザーの気持ちになって該当物件を一般の募集サイトで(できればスマホで)検索してみると、これまで見えなかった「反響不足」の課題が発見できるかもしれません。

B.内見数が不足(反響はあるが、内見がない)

エンドユーザーに対して訴えかけるもののない、「可もなく不可もなく」という状態です。

反響数が十分あるだけに、対策を打つのが遅れてしまいやすいので要注意です。

|

原因:

対策:

|

実際に内見してもらえたら気に入ってもらえるはずの物件でも、募集図面やサイト上でアピールが足りなければ内見は発生しません。

競合物件との差別化、つまりその物件の「売り」となるポイントが必要なのです。

たとえば、家賃が安い、初期費用が安い、収納が広い、セキュリティ設備が充実しているなど、強みは工夫次第で作れます。

また、ターゲットを意識したアピールも重要でしょう。単身・ファミリー、男性・女性、学生・社会人など、入居者カテゴリを意識した強みづくりを行ないましょう。

C.申込数が不足(内見はあるが、申込がない)

内見からの申込に至る割合は、一般的に慣らすと20〜50%程度。もし該当物件の申込率が20%未満なら、次の原因が考えられるでしょう。

|

原因:

|

現地を見て決まらなかったわけですから、多くの場合は現地に原因があります。

内見者は新しい住まい探しという夢と希望をもって物件を見るわけですが、そこで落胆ポイントを発見してしまえばテンションが下がるのは当たり前です。

例えば第一印象を決める物件のエントランス部分。

ゴミ集積場にゴミが散乱していたり、回収不能ゴミが放置してあったりは言語道断です。劣化している集合ポストや鉄部の塗装が剥げて錆びている階段などもNGと心得ましょう。

専有部であれば、室内の清掃状況や設備の老朽化などがあげられます。

そして気づきにくいのが室内の臭い。私も仲介時代には排水管からの悪臭がひどい物件に多々出くわしましたが、これが決まったことは一度もありません。

|

対策:

|

内見者は私たちの想像する以上に物件の管理体制を見ています。常に管理が行き届いている状態を心掛けましょう。

排水管からの臭い対策には、前入居者の退去後清掃後にしっかりと封水するのが基本。もし内見時に発覚した場合は、一旦内見者を外で待たせてでも、排水管に水を流して換気を行なうべきです。

また、現地に「感動」するポイントがなかったために申込をやめてしまうケースも多いようです。

人の意思決定は感情で左右されるもの。思ったより明るかった・室内がきれいだった、など少しの感動で十分です。落胆より感動が勝れば決まる可能性も上がります。

そのほか、案内してくれた仲介会社に決まらなかった理由をざっくばらんに聞くと、現地での改善事項が発覚する場合があります。

D.成約に至らない(申込はあるが、成約に至らない)

申込が入ってもまだ安心してはいけません。入居審査によってお断りをするケースや、成約までにキャンセルされるケースも考えられます。

|

原因:

|

そもそもエンドユーザーの申込意思が薄い可能性も十分に考えられますが、申込からの成約率が極端に低い場合には、入居審査が必要以上に厳しくなっている可能性もあります。

|

対策:

|

申込期間中は他の方の申込をお断りするケースが多いと思います。その間、募集も停止されるということは、同時に機会損失も生まれてしまうということです。

仲介会社経由での申込の場合は、受付できる基準(申込書の内容をすべて埋めること、身分証明書がなければ申込を受付しないなど)をしっかり決め、確度の高い申込によってのみ「部屋止め」できる体制を整えましょう。

また物件のエリアや家賃などに特異性があれば、それに見合った審査基準も必要かもしれません。

無駄のない空室対策を。

空室対策は一般的に、実施してから効果が出るまで2週間程度はかかると言われます。

それはつまり、空室対策の実施から2週間は効果を検証できず、次の一手も打てないことを意味します。

誤った空室対策をしてしまうと最低でも2週間、もし繁忙期を逃すようなことになれば数ヶ月にわたって、家賃収入(管理会社にとっては管理料収入)の機会損失が生まれることになるのです。

空室を決めるための対策によって「成約」という目標を達成できないだけでなく、物件の資産価値まで低下させてしまったのでは本末転倒です。

空室対策を考える際はきちんと原因を見極め、無駄のない効果的な対策を意識し、家主の大事な資産を守りましょう。

相談してみる

相談してみる