賃貸管理の可能性に、挑む。

当コラムでは、「賃貸管理ビジネスを成功に導くためのポイント」を、オーナーズエージェントのコンサルタントたちが分かりやすく解説します。

今回のテーマは「女性活躍の推進」です。

女性のキャリア継続・リーダー候補への道筋

多様な人材が活躍できる環境を整える

こんにちは、コンサルタントの高橋です。

2025年問題で労働力不足が深刻化している現状。この状況で顧客ニーズが多様化する中、賃貸管理業界でもこれまで以上に柔軟かつ多様な働き方やサービス提供が求められています。

このような変化に適応するには、従来の業務や組織の在り方を見直し、多様な人材がその力を発揮できる環境を整える必要があります。

中でも注目されるのが「女性」の活躍です。

女性活躍推進がもたらす業界の可能性と、その実現のための具体的な取り組みを考察します。

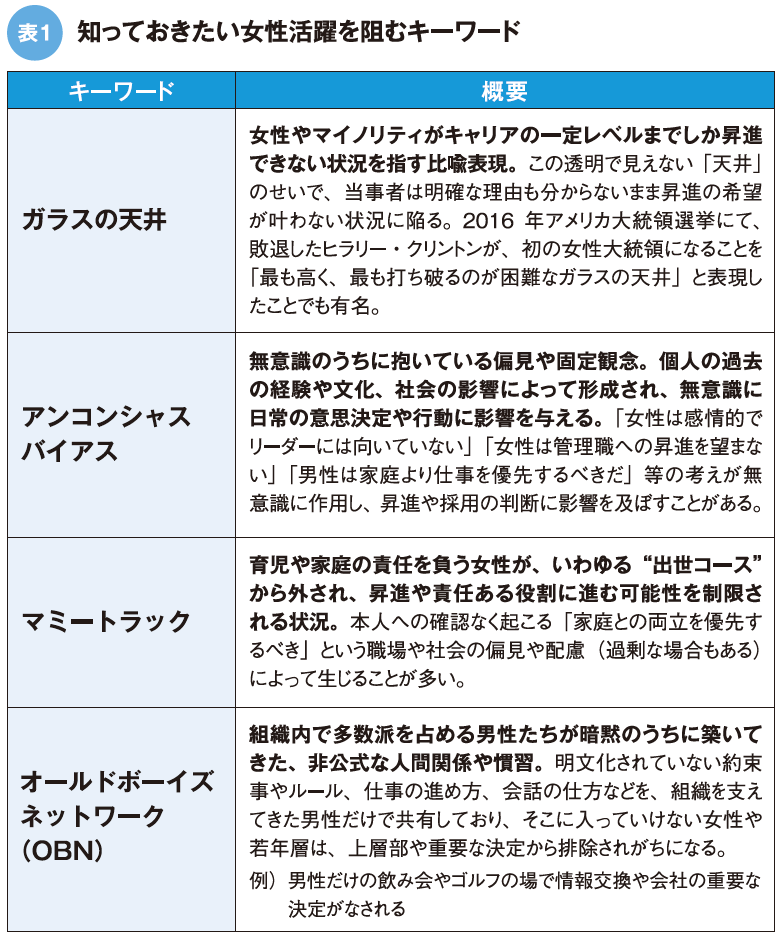

女性のキャリア阻む 業界の構造的課題

賃貸管理業界では、建物管理や設備トラブル対応といった現場業務が大きな役割を担っていますが、これらの業務には「男性が適している」という固定観念が根強く存在しています。そのため、女性は事務職や電話対応などのサポート業務に偏って配置される傾向があり、管理職に必要なスキルや経験を十分に積む機会が限られています。

さらに、賃貸管理はクレーム対応などの突発的な業務が数多く発生し、繁忙期には長時間労働が当たり前のものとなっています。

このような働き方は、特に育児や家庭の責任を担いやすい女性にとっては大きな負担であり、キャリア継続を困難にします。

また、「管理職なら、業務時間外でも顧客からの連絡に迅速に対応すべき」といった認識が、暗黙の了解として企業内に根付いている場合もあります。

能力ではなく、時間の犠牲を美徳とする評価基準がまかり通る職場では、時間の制約のある社員ほど昇進に不利な立場に置かれます。

このような状況が続く限り、女性にとって「管理職として活躍する未来」への道のりは厳しいままでしょう。

管理職候補「挙手制」が“あきらめ”の原因に

管理職候補となる条件に「自ら手を挙げる」ことを求める企業は多いのですが、この仕組みにも限界があります。

前述のようなサポート業務が中心だった女性や、結婚・出産等のライフイベントを控えた女性の場合、「家庭との両立が難しいのでは」という不安や、責任の重さへのプレッシャーから手を挙げられないケースが少なくありません。

この課題の解決には、管理職の職務要件(具体的な業務や人物イメージなど)を明文化し、挙手を求めなくとも管理職候補が自然と育つ仕組みをつくる必要があります。

業務評価にリーダーシップの発揮やチーム運営能力を組み込み、それを基に候補者を育成することで、潜在的なリーダーを発掘することも可能です。

要件と評価基準の明示が、男女の公平性を保ちながらのスムーズな管理職登用を叶えるのです。

マネージャー研修 早期実施の重要性

女性活躍が進まない背景には、上司の視座・企業の視座を学ぶ機会の不足もあります。特に、業務の分業化が進んでいる賃貸管理会社では、各人が「自分の仕事」に固執しがちで、チームや組織全体を見渡す視点を獲得しにくい環境にあります。

加えて、女性が配属されがちな事務部門は、営業部門と違って会社の数字を追う機会も少なく、視座が低いままとなりやすい傾向にあります。

この解決には、組織が早期からマネージャー研修を実施し、組織運営や意思決定の基礎を学ぶ場を提供することが効果的です。キャリアの初期段階からこうした知識を学べれば、女性も結婚や出産等のライフイベント“込み”で、管理職への道筋を具体的に描けるようになります。

また、マネジメントや経営を学ぶ中で視座が高まれば、自身を「リーダー候補」として捉える意識も芽生えるでしょう。

なお、この取り組みは、女性に限らず全社員の意識改革につながります。

昇進意欲ある女性のマミートラック防ぐ

育児中の女性が専門職やサポート的な業務に固定され、キャリアの可能性を狭められる「マミートラック」の問題も無視できません。

育児中は何かと大変だろうと、企業側が難易度の低い業務を割り当てる“気遣い”をするケースは多く見られますが、その行為が結果として女性本人のキャリア形成を遅らせること、本人が望んでいないかもしれないことまで考慮されているでしょうか。

女性の昇進や管理職への挑戦を望むのならば、企業は育児中の社員にもキャリアアップの選択肢を提供する制度を整備する必要があります。

たとえば、時短勤務でも管理職に就ける仕組みや、育児休業後にリーダー職に復帰できる制度を設けることで、キャリア継続を支援するのです。

また、育児中の女性の評価においては時間的ハンデを考慮しつつも、負荷のかかった業務成果をこれまで通り求めるべきです。

賃貸管理業界における女性の活躍は、単なる「人材活用」ではなく、業界の変革を推進する鍵となります。管理職登用の基準として時間の制約がある人を排除せず、早期から管理職視点を養う機会を提供し、キャリアの継続を支援する。これらの施策は、女性個人の成長だけでなく、企業や業界全体の発展をもたらすことになるはずです。

相談してみる

相談してみる