賃貸管理の可能性に、挑む。

当コラムでは、「賃貸管理ビジネスを成功に導くためのポイント」を、オーナーズエージェントのコンサルタントたちが分かりやすく解説します。

今回のテーマは「再契約型定期借家契約」です。

「再契約型」のメリット・デメリット

こんにちは! オーナーズエージェント コンサルタントの萩原です。

不動産業界14年目、賃貸仲介・管理会社での生々しい実体験を活かし、現場目線のコンサルや業務改善提案、セミナー・研修を日々行なっております。

さて、今回のコラムでは、管理会社が競合他社に勝つための差別化戦略として「再契約型定期借家契約」に着目し、そのメリットとデメリット対策について説明していきます。

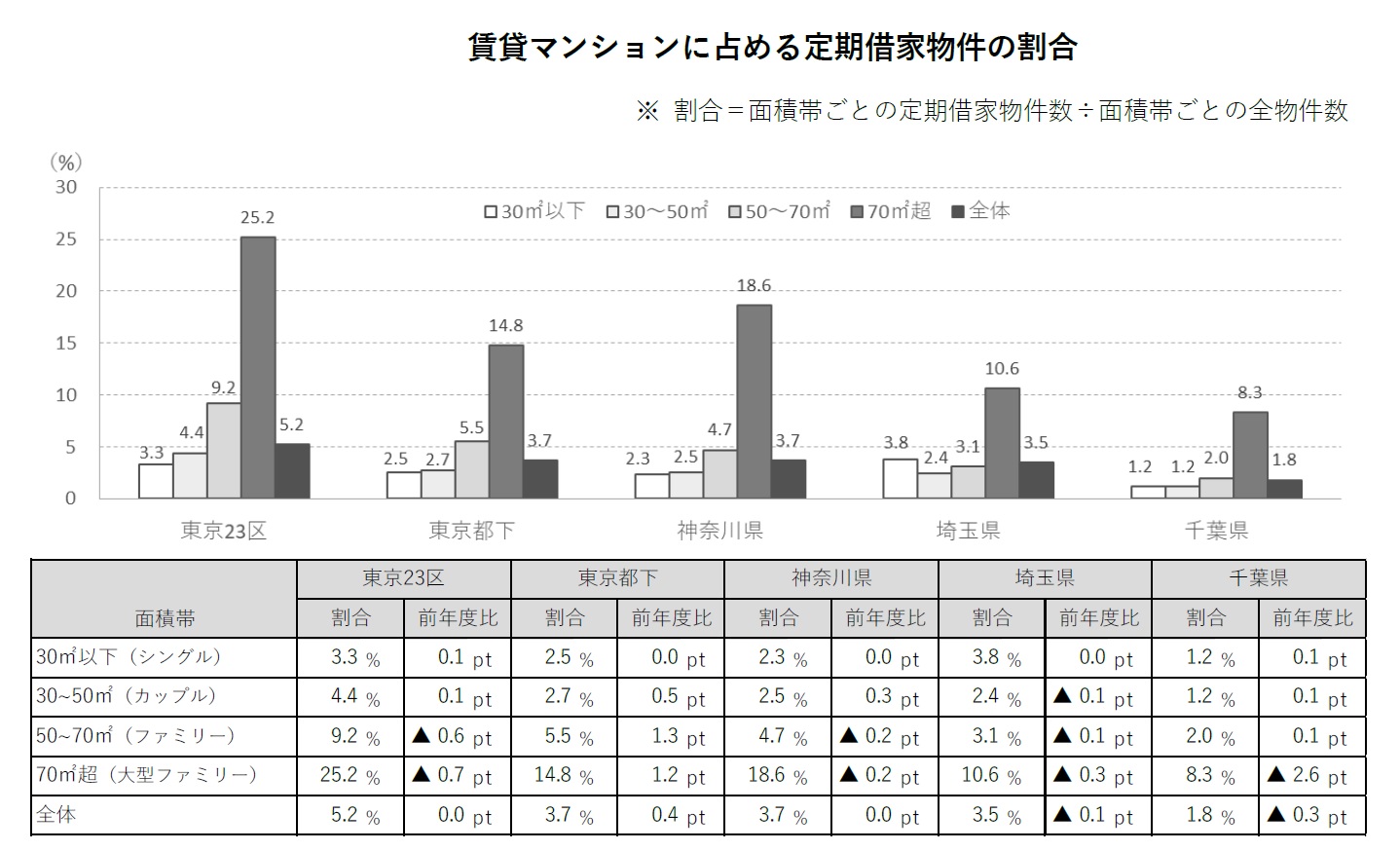

定期借家契約の割合は市場でたったの5%!?

さっそくですが、2020年度の「賃貸マンションに占める定期借家物件の割合」を示した下記のグラフをご覧ください。

アットホーム:「定期借家物件」の募集家賃動向(2020年度)より引用

関東近郊のデータとなりますが、定期借家物件の割合は全体の5.2%という数値が出ています。

また、市場に多い「30㎡以下のシングル」や「30〜50㎡のカップル物件」に絞れば、その割合は3〜4%とさらに低下。私の体感でも現実的な数字かなと思います。

現場にいると肌感覚で感じる部分はありますが、全国的に定期借家契約は利用をしている管理会社はまだまだ少ない状態です。皆さまも、ポータルサイトや業者間流通サイトで定期借家の物件を見かけることはあまりないですよね。

しかし裏を返せば、少ないながらも、市場の一部では定期借家契約が使われ続けていることになります。それはやはり、普通借家契約を使うより定期借家契約にした方がメリットの大きいケースがあるからだと言えるでしょう。

実際に弊社の兄弟会社で、首都圏で賃貸管理を営むアートアベニュー社では、すべての契約を定期借家契約で行なっています。理由はもちろん、賃貸管理をするうえでメリットが大きいから。そして、このニッチな契約形態の活用が、競合ひしめく管理会社の戦国時代において魅力的なアピールポイントになると考えているからです。

では、定期借家契約のメリットとはいったいどのようなものでしょうか。

「再契約」前提だからオーナーにも入居者にもメリット大!

初めに「定期借家契約」と「再契約型定期借家契約」の違いを確認しておきましょう。

一般的に定期借家契約というと、オーナーが転勤などの理由で一定期間賃貸に出したり、建物の取り壊しや建て替えなどの予定があったりしたとき、それまでの限られた期間だけ賃貸して再契約はしないケースが普通です。

入居者からすれば、借りた物件に長く住みたいと思っても時期が来れば退去せざるを得ません。そのため、入居者ニーズはどうしても低くなってしまい、空室をつくらないためには賃料を相場より1〜3割減額させて募集することが多くなってしまいます。

ちなみに、私は新卒で賃貸仲介会社に入社した際、記念すべき初契約はなんと定期借家契約でした。当時は普通借家契約との違いすら分かっておらず、申し込み後に慌ててお客様に「すいません! こちらは入居期間にあらかじめ限りのあるお部屋でした!」と説明する始末。あやうく大クレームになるところでした(笑)

一方、「再契約型定期借家契約」は入居者が悪質な契約違反などをしない限り再契約を保証するとした契約です。家賃滞納や迷惑行為などを行なう入居者(不良借家人)は、契約期間満了を理由に退居させ、優良な入居者とだけ再契約することで不良借家人を追い出しやすくできます。

さらに募集家賃についても、普通借家の場合と同等にしている業者も多く、「減額しなくても決まりが悪くなることはない」と言われています。

管理会社やオーナーにとってメリットの大きい契約に見えますが、入居者としても、不良借家人が淘汰されれば安心して生活できる環境に身を置けます。つまり、定期借家契約は管理会社・オーナー・入居者にとって「三方良し」の契約だと言えるのではないでしょうか。

反響や集客、募集状況に与える影響はないの?

とはいえ、定期借家契約で皆さまが最後まで気にされるのが「リーシング」です。

私自身、定期借家契約の導入を検討されている方や導入直後の会社様から「家賃は同等で募集できても普通借家契約と比べてリーシング面に影響はないの?」という質問をよくされます。

ほかにも、

- 「入居希望者が再契約型定期借家契約を【期間限定】と思い込み、選択肢から外してしまうのでは?」

- 「業者間流通サイトに【定】と表示されると仲介業者が紹介してくれないのでは?」

- 「再契約ができるかどうかの問い合わせが仲介会社から増え、社員の時間を取られてしまうのではないか?」

こうした不安の声をいただくことも多いですね。

もちろんアートアベニュー社の取り組みを知る我々の答えは「大丈夫です」なのですが(笑)、しかしすべてがすべて同社のように上手くいくわけではないでしょう。そして、実際のところがどうかといえば――、実は、皆さまの懸念点はまさしくその通りと言わなければなりません。

なにせ私も、賃貸仲介に勤めていたころは「アットBB」(業者間流通サイト)で定期借家契約の物件が出ると、「どうせ紹介しても無理かな」「面倒そう」という思いから詳細ページすら開かないことがありました。

また、管理会社時代は今回テーマの「再契約型定期借家契約」の物件をメインに募集活動をしていましたが、あまり付き合いがない仲介会社だと、うちの会社が再契約型を扱っているとは知らないため、やはり敬遠されるのか問い合わせが非常に少なくなってしまい、申し込みにつながりにくかった印象です。

そして、せっかくのリーシングのチャンスが、上記のような理由で消滅してしまっているとなれば、オーナーに全力で「空室対策できてますよ!」とはなかなか言いにくいものです。何か提案するにも二の足を踏んでしまうことや、どこか罪悪感を覚えてしまうことも残念ながらありました。

定期借家契約を導入すると、普通借家契約だったら起こらないことが発生し、せっかくの成約の機会(反響・紹介・内見)が減ってしまう恐れがあるのは事実だと思います。

しかし、それも弱点対策次第です。

こうしたリーシング面での不利を把握し、しっかりと補強することができれば、定期借家契約のメリットを享受しつつ空室を埋めることは充分に可能です。

リーシング面の弱点「4つの工夫」で不安払拭

1.業者リーシング・主要地域へ対策

対策のひとつとして、仲介会社への周知活動は絶対に欠かせません。

自社仲介率が高水準なら問題ないかもしれませんが、現実的には他社仲介会社の協力がないと稼働率を高みに持っていくのは難しい管理会社が多いと思います。そのため、お部屋を仲介してくれる他社には積極的に「再契約型定期借家契約とは何か」を知らせるようにしましょう。

他社仲介会社に「再契約型の定期借家物件を扱っている管理会社」という認識を広げることができれば、お部屋の紹介が減少することはありません。

ただし、人の入れ替わりの激しい業界ですので、この周知活動はしぶとく継続していく必要があります。

根本的に仲介会社との関係づくりという面でも、月に最低2回は顔を出したいところです。業者間流通サイトの備考欄等にも「再契約型」としっかりと明記しておきましょう。

2.入居者メリットを募集図面にしっかり記載し理解を促す

ふたつ目の対策は、入居者に定期借家契約のメリットを募集図面で伝えることです。

定期借家契約なら不良・迷惑入居者を排除できる、より良い生活環境が確保される、というメリットが入居者に充分伝われば、それだけでリーシング力の向上につながります。

とはいえ、仲介の担当者全員が契約のメリットについて説明できるわけではありません。

そこで募集図面です。入居者が手に取る募集図面に情報を載せれば、たとえ仲介担当者が再契約型定期借家契約に詳しくなくても、入居者に内容を直接読んでもらえます。仲介だけでなく入居者にもアプローチすることで、より確実にメリットを伝えることができるわけです。

3.普通借家契約との柔軟な使い分け

取り扱う契約形態をひとつに絞らず、状況に応じて使い分けるのもひとつです。

再契約型でも、そもそも「定期借家契約」だと契約できないケースがありますよね。典型的なのは、大手の法人契約。通常は普通借家契約に変更できるかどうかの確認の電話が来ますが、手間なので紹介の対象から外すという仲介担当者もいます。

その対策として、業者間サイトや募集図面には「法人契約の場合は普通借家への切り替え相談可」という文言を入れておくべきですね。

また、定期借家契約はそもそも滞納や迷惑入居者などリスクヘッジをするために導入するもの。手厚い保証会社の審査を通った場合は普通借家契約にするなど、柔軟に対応するのもいいでしょう。

4.ターゲットを絞った活用も

定期借家契約の対象となるターゲットを管理会社側で設定して運用する方法です。

たとえば、学生契約。入れ替わりの多い3月中旬までを期限とすることで、次の入居者を取り入れやすくなります(例:契約期間2021年4月1日〜2023年3月20日)。

また、お客様の素性が信用できるかどうかによって判断し、定期借家契約と普通借家契約を使い分けてもいいと思います。差別するわけではないですが、来日して仕事を始めたばかりの外国人など、日本の生活に慣れずトラブルに発展する恐れがあります。

そのため、外国人の場合、まずは3ヶ月間程度の定期借家契約を結び、その期間に問題がなければ、より期間の長い定期借家契約にしたり、あるいは普通借家契約に切り替えたりするといいでしょう。

すべての入居者と画一的に契約を結ぶのではなく、入居者に応じて段階的に契約形態を選ぶことで、きめ細かなリスクヘッジが可能になるのです。

リーシング面のデメリットさえ払拭できれば、再契約型定期借家契約はより有効に活用することができます。実際に「定期借家契約がいい!」というオーナーや入居者は多いものです。競合他社と差別化を模索している方は、ぜひご検討いただけたらと思います。

※今回の記事内容をお読みいただき、「他社との差別化」について検討・相談したいという方は、どうぞお気軽に萩原までご連絡ください。

相談してみる

相談してみる