賃貸管理の可能性に、挑む。

当コラムでは、「賃貸管理ビジネスを成功に導くためのポイント」を、オーナーズエージェントのコンサルタントたちが分かりやすく解説します。

今回のテーマは「社員の意識改革」です。

自身の業務の価値を知ること

面倒という認識を是正し、「自分事」に

こんにちは、コンサルタントの萩原です。

管理の現場では、入居者対応、原状回復、家賃管理、クレーム処理などの様々な対応に追われるあまり、社員が日々の業務をただの「作業」にしてしまっていることがよくあります。

それどころか、「物件に来た目的と違うからと、ゴミの散乱に気づいたのに放置して帰社」「エアコンが壊れて入居者が困っているのに、業者手配を迅速に行わない」など、自分がオーナーだったら、あるいは入居者自身だったら絶対にやらない“後回し”が平然と行われていることも。会社にとっては管理の質を問われかねない由々しき事態です。

オーナーから預かった物件を守り、入居者の生活を支えることは、管理会社という存在の根幹ともいえる役割です。しかし、現場の社員がそれを理解せず、日々の業務を「面倒な作業の集まり」と捉えてしまっていると、サービスの質は劣化し、やがては会社の積み上げてきたオーナーの信頼も損なわれます。

これを回避するには、個々の社員がオーナーや入居者の課題を“自分事”として捉えて業務に取り組めるようにしなければなりません。では、社員に当事者意識を持って仕事に向き合わせるには、どうすればいいでしょうか。

管理会社はオーナーの経営と“一蓮托生”

かくいう私も、今日は忙しいしまた今度でいっか!と、現場の問題を見過ごしてしまった経験があります。時間がない、誰も見ていない、たいした影響はないだろう…、見過ごした理由はいくつも思いつきます。しかし一番は、当時の私が「オーナーの経営状況」を、自分とは全く関係のないものと考えていたからでしょう。

確かに“他人の台所事情”に対して、多くの人はそこに自分が深く関係しているとは考えないものです。ですが、管理会社の利益は、オーナーの経営が上手くいって初めて生まれます。関係ないどころか、オーナーを儲けさせなければ、会社の売上も給与の原資も手に入らないのです。当時の私にはその視点がすっかり欠けていたように思います。

この視点を獲得させることが、社員に当事者意識を芽生えさせるための第一歩です。管理会社はオーナーの経営と一蓮托生と理解させ、「オーナーの経営を助ける」という視点で業務に取り組むよう指導しましょう。経営を助けるために社員がやるべきことは「一日も早く空室を埋める」と「入居者を満足させて長く住んでもらう」が基本です。

前者は、募集業務はもちろん、リフォーム工事や審査や契約書作成を素早く完了させる、という方法でも貢献できますし、少しでも物件価値を上げ、高い家賃で成約させる工夫も当然含まれます。後者の入居者満足は、トラブル時や問い合わせ時の対応品質が大きく影響します。

管理会社にとっての重要顧客はオーナーですが、入居者はその「重要顧客(オーナー)の重要顧客」です。丁寧で誠実な対応を心がけ、退去の防止や更新回数の増加につなげましょう。

管理1棟で得られる利益を理解させる

一方で現場では、「管理料5%(家賃5万円なら2千5百円)でこんな大変な仕事やってられないよ」という声もよく囁かれます。ある意味で、管理を自分事にできている社員ですが、この認識はやはり業務を「面倒な作業」にしてしまいがちで放置できません。

この認識の是正には、会社が1棟からどれだけ利益を得ているか、正しく理解させる方法が有効です。せっかく金銭面から仕事の価値を意識できているのですから、募集・入居時対応・更新・退去など、各業務がどれだけ収益を生んでいるのか確認してもらいましょう。

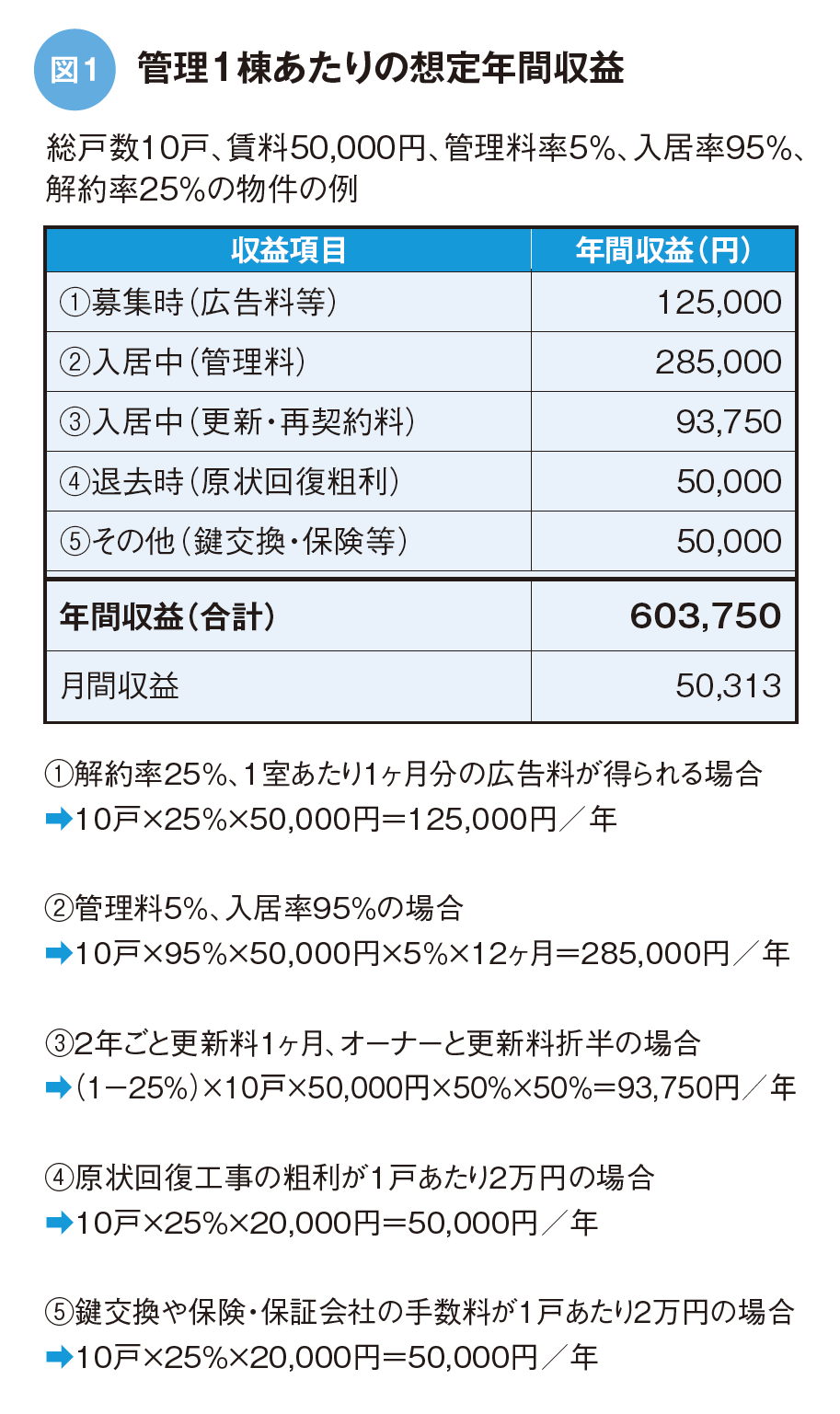

図1は、家賃5万円/10戸の物件から管理会社が得る年間収益の例ですが、1棟単位では年60万円・月5万円の売上が上がっています。月に2千5百円どころか、実際はその倍近い収益が得られているのです。

もちろん、1棟預かれば募集業務も契約事務も入居者対応も発生します。しかし、例えば入居者対応が新規に発生する割合は、一般に毎月15%程度であり、10戸の物件なら1.5件にすぎません。この1.5件の対応、月の入居中収益だけでは足りないでしょうか。 工事が発生すれば売上はさらにプラスされると理解しているでしょうか。

どんな仕事も、その成果や利益が見えなければ、やりがいは感じづらいもの。成果を“見える化”すれば、社員も「自分の関わった1棟が、会社にとってどれだけ価値があるか」を実感でき、やりがいも持てるはずです。

「管理を失う=一大事」と認識を転換

社員に会社の収益について伝え、理解してもらうことは、日々の業務が「面倒な作業の集まり」ではなく、空室対策・入居者満足・物件の収益最大化といった「つながり」の中にあると認識することを促します。そして最終的には、社員一人ひとりが管理獲得の価値を理解すると共に「管理を失うことのリスク」も実感できるようになるはずです。

管理がなくなるということは、毎月の管理料、原状回復やリフォームの工事受注、更新手数料などの周辺収益だけでなく、オーナーとの接点そのものを失い、追加の管理獲得や売買・建替え案件のチャンスまで失うことを意味します。それがどれだけ会社にとって恐ろしく、社員自身に悪影響を及ぼすか。それを想像できるようになった社員は、仕事を「作業」としてなど扱わないものです。自身の業務の価値を知った社員の仕事は、オーナーにも喜ばれ、その信頼を獲得していきます。

これからの賃貸管理会社に求められるのは、一人ひとりが経営感覚を持ち、オーナーや物件・入居者と歩みながら、共に成長していく組織ではないでしょうか。

相談してみる

相談してみる