賃貸管理の可能性に、挑む。

当コラムでは、「賃貸管理ビジネスを成功に導くためのポイント」を、オーナーズエージェントのコンサルタントたちが分かりやすく解説します。

今回のテーマは「受託物件の収支」です。

利益を生む物件か、見極める仕組みを

戸数主義から利益主義への転換

こんにちは、コンサルタントの高橋です。

賃貸管理業界では、管理戸数が一種のバロメーターと捉えられる場面が多々あります。確かに、戸数の多さは地域における影響力やブランド力の裏づけであり、更なる管理受託・売上増大を叶えるほか、業務の効率化や生産性向上につながるスケールメリットも生み出します。

故に、管理会社はまず戸数拡大に注力するのが定石…なのですが、ひとつ、経営者や事業責任者の方にご注意いただきたいことがあります。それは、その拡大が「戸数主義」とも呼べるような、手当たり次第の管理受託になっていないか、という点です。

戸数の増加に合わせて、しっかりと利益が上がる仕組みが整っていれば問題ありません。また、利益は薄くとも将来的な売買や建て替えが見込める案件なら、受託する経営判断も成立するでしょう。

しかし、受託の現場で「利益の見積もり」や「経営判断」をしている営業担当を見ることはほぼありません。むしろ、戸数目標達成のために奔走し、少しでも他社より優位に立つべく管理料を引き下げる──そんな値下げ競争に自ら飛び込んでいく様子が見受けられます。

戸数や売上が増えても、それが「儲からない仕事」を積み上げただけであれば、結果として現場は人手が足りず疲弊し、対応品質も低下します。投資や人材への還元ができず、やりがいを失った従業員の離職が進む、そんな悪循環にも陥りかねません。

これを避けるために必要となるのは「戸数主義」から「利益主義」への転換です。適正な利益を生み出せない管理は、数を増やせば増やすほど、会社の首をじわじわと締めていくものなのです。

安易な拡大が招いた赤字と教訓

偉そうに語りましたが(笑)、このようにお伝えするのは、弊社にも管理戸数至上主義のもとで手痛い失敗をした経験があるからです。10年以上前のことですが、ある投資家グループとのご縁から何十棟もの管理の機会を得た弊社は、「急成長のチャンス!」と、管理料を下げてでも受託する判断をしました。

しかし、お預かりしてみると、物件の多くは賃貸需要が乏しいエリアのうえ、老朽化からメンテナンスが必要なものばかり。にもかかわらず、オーナーの多くはオーバーローンでキャッシュフローに余裕がなく、リフォームや修繕にも手が回らない状況でした。

それでも、空室が埋まらないのは「管理会社の努力不足」とされ、広告料の負担を求められたり、日々の対応に多くの時間を取られたりと、会社と現場の負担はどんどんと大きなものに…。受託当時はもちろん「利益」を見込んでいたわけですが、その利益が本当に得られているのか、疲弊した現場には検証もできていませんでした。

改めて対象物件の収支を精査してみると、利益どころか、年間で約3,000万円もの赤字であることが判明しました。非常に厳しい決断でしたが、弊社は最終的に約1,500戸に及ぶ赤字物件の管理をお断りする結論に至りました。

当然、弊社の売上は一時的に激減。しかし、社員には業務の余裕が生まれ、従来からお付き合いのあるオーナーへの提案や対応にも手が回るようになり、そして社内には「受託の前に想定利益を確認するルール」が生まれました。

戸数主義から利益主義へと転換した結果、会社全体の利益率は着実に改善していったのです。

利益の見える化で共通の判断軸を

利益の出にくい物件・赤字物件を抱えたまま利益体質を築こうとするのは、非常に困難な取り組みです。だからこそ重要なのは、受託の前段階で、その物件が利益を生むかどうかを見極める仕組みです。

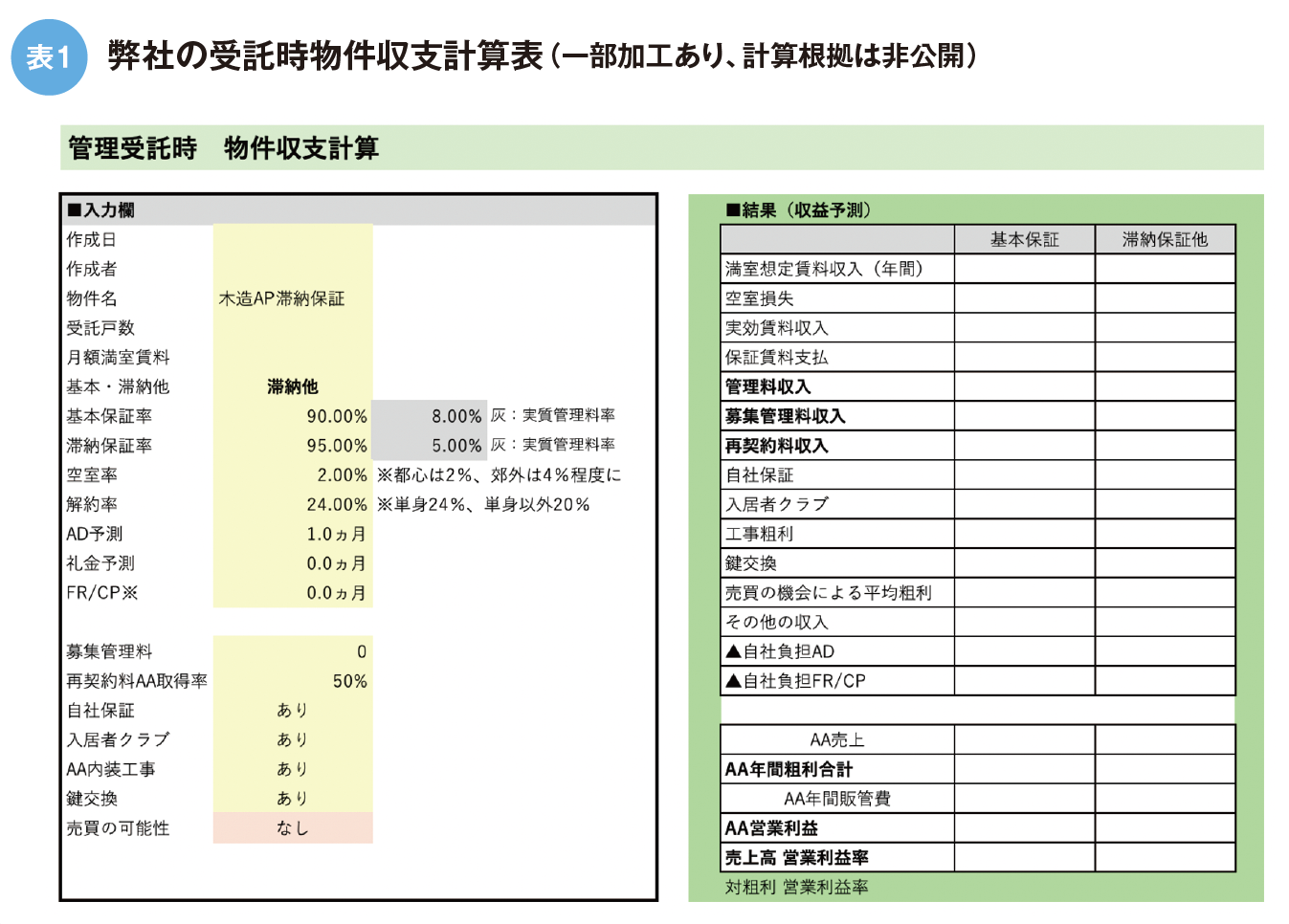

「そこまで手間はかけられない」と感じる方もいるかもしれませんが、自社の分析さえ済ませれば、計算式を入れた簡易なシミュレーションExcelで十分に機能します。

前準備として、まずは1戸(または1物件)あたりの利益の把握から始めましょう。

具体的には、戸あたりの管理料や更新手数料、リフォーム、保証会社や保険の代理店手数料、その他付帯サービスといった売上から、空室率や解約率を踏まえるとどれだけ粗利が立つかを算出します。販管費は、最初は管理部門にかかる販管費の総額を戸数で割った簡易的な数字でも十分です。

戸あたりの粗利から販管費を差し引いた「最終的な利益」が算出できるようになれば、管理料などの条件設定において、会社として堅持するべき利益額や利益率を定められるようになります。会社の基準が定まることで、受託判断や営業戦略の精度は大きく向上します。

値下げそのものが必ずしも悪いわけではありませんが、実際には、多くの値下げが収支を十分に試算することなく、市場価格や競合の提案金額に合わせて行われています。値下げをするなら、最低でも自社の“デッドライン”を知ったうえで行うべきです。

管理料の値下げは一度始まると常態化しやすいのですが、値下げの根拠と確保される利益が明確になっていれば、管理の安売りの連鎖も防げます。

また、利益を軸とした判断基準が全社的に共有されれば、営業部門と管理部門が共通の物差しで「受託の妥当性」を判断できるようにもなるでしょう。個人の判断に頼るのではなく、組織として一貫した基準をもって受託の意思決定を行う。それが価値ある受託と健全な経営体制構築につながるのではないでしょうか。

相談してみる

相談してみる